photo by istock

有史以来、人類を惹きつけてやまなかった疑問がある。この地球と呼ばれる星の外の世界には、どのような生命がいるのだろうか?

オリンポスの神々であれ、スタートレックのクリンゴン人であれ、これまで人がいくども繰り返してきたテーマだ。

科学によって宇宙についての理解が進むにつれて、今や地球外生命体発見のニュースも半ば期待できるようになった。

はたして、それは神々しい神のような姿だろうか?

それともグロテスクなクリーチャーであろうか?

だが研究者が予測する、いつの日か私たちが目撃するかもしれない生命体の姿形は、一般のイメージとはかなり異なっているかもしれない。

知的であろうがなかろうが、地球では不可能な形態が、ほかの惑星では存在し得るのである。ここでは、そうした科学的にはあり得るであろう地球外生命体の可能性を見ていこう。

10. シリコン生命体

References:livescience / image credit:Elizabeth Ruck

地球のほとんどの生命は炭素を基に作られているが、それとよく似た構造と化学特性を持っているのがシリコンである。

炭素の原子と分子が形成する複雑なチェーンは、DNAという生物プログラムを内包できるくらい大きい。

コンピューターチップに用いられるシリコンもまた、適切な条件が整いさえすれば、独自のDNAを有機的に形成できる可能性がある。

しかも地球には生体構造にシリコンを利用した生物の事例まである。

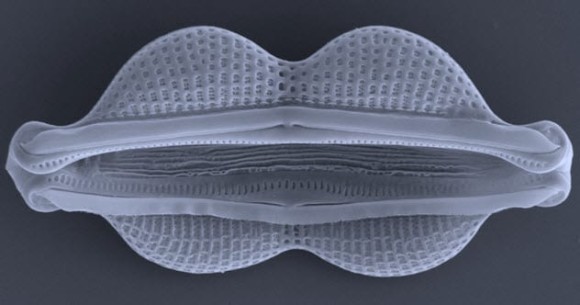

特に知られているのは珪藻という藻類である。珪藻は海で毎年60億メートルトンものシリコンを利用しつつ、地球の酸素の2割を作り出している。

したがって、ほかの惑星における生命の初期段階にシリコン生命体が誕生し、その星の大気を酸素に変えて、生命のさらなる進化を支えるということもあり得る話なのだ。

9. ヒ素生命体

References:newscientist/ iimage credit:wikimedia

ヒ素は代表的な毒物である。しかし、科学は、その毒物が複雑な生体分子に組み込まれることもまったくあり得ると考えている。

ヒ素生命体の論拠は、その化学特性が地球の生命が持つDNAの主要な部品であるリンと似ていることだ。

それどころか、現在リンがDNAの中で果たす役割を、初期の地球ではヒ素が担っていたと示唆する研究もある。

微生物が海の岩石からリンを吸い取れるようになる以前の生命の初期段階において、熱水噴出孔の近くに住む生命にとって、ヒ素はずっと身近なものであった。

高度な生命にとってはヒ素よりもリンのほうが効率的な化学物質であるが、初期の単純な生命にとってはヒ素で十分だったはずだ。

このように考えると、異星の海にヒ素生命体が潜んでいる可能性は十分ある得るのだ。

8. アンモニア生命体

References:daviddarling/ image credit:istock

地球の生命にとって水は不可欠だ。生物の中におけるほぼあらゆる化学反応に溶媒となる水が必要だからだ。この点において、人間だろうと、目に見えない微生物だろうと変わりない。

だが、水の代わりがあるという説がある。

生命が水以外の物質で存在するためには、その物質が液体でいれる温度の範囲が非常に広いか、その環境において年間を通してほとんど気温が変化しないかのどちらかが必要になる。

たとえば水が液体で存在できるのは0~100度であり、100度の範囲がある。

一方、アンモニアはマイナス77.7~マイナス33.3度で、44.4度というかなり広い範囲で液体のまま存在できる。

それでは生命には寒すぎると思うかもしれない。だが、地球よりはゆっくりだったとしても、必要な化学反応はきちんと生じるだろう。

化学反応の溶媒にアンモニアを利用する生命は、水を利用する生命よりは代謝が遅く、進化もゆっくりだろうが、寿命は長いことだろう。

7. メタン生命体

References:sciencemag/ image credit:istock

土星の衛星タイタンのような場所では、水よりもメタンのほうが豊富だ。

コンピューターモデルが示すのは、メタンを利用する生命なら、極端な低温下や酸素がない環境でも生存できるだろうということだ。

それによると、マイナス180度の液体メタンの中でもきちんと機能するような細胞壁があり得るのだという。

タイタンの海に細胞膜を作れる窒素、炭素、水素分子が存在するという事実に加えて、低温でも機能できる細胞壁があるということは、凍えるようなメタンの海でも生命が存在し得るということだ。

アンモニア生命体と同じく、メタン生命体は地球の生命よりもずっと活動が鈍いだろう。メタンの海は液体であるために凍えるような温度でなければならず、そこでの進化や代謝はゆっくりなものになるはずだ。

6. 炭素生命体

References:smithsonianmag/ image credit:pixaboy

炭素生命体は我々が知る唯一の生命体の種類であり我々のことである。したがって条件が整いさえすれば、ほかの惑星にも存在し得るだろう。

これが存在する惑星は、酸素と液体の水で生命を支えることができるし、生命を誕生させるための化学物質や化学反応についても想像ができる。

なにしろ我々という証拠があるのだから。

これはほかの惑星にいる炭素生命体が、地球の生物にそっくりだということではない。星の環境はそれぞれ異なるのだから、進化でそれに適応した結果、互いの姿が劇的に異なるということだって考えられる。

それは地球上の多種多様な生物を見てもわかるだろう。地球では、凍えるような海から活火山の火口や地下の断層にまで英物が存在するのだ。

こうした極端な環境に生息する地球の生物は、常識では生存不能だろうと思える場所も含め、さまざまな惑星に生命が存在できるかもしれないという証拠である。

5. ハイブリッド生命体

References:sciencedirect/ image credit:istock

仮に地球上とはまったく違う基盤の上に生命が誕生できるのだとすれば、それを組み合わせてみてもいいだろう。

たとえば基本はシリコンでありながら、炭素やヒ素を含み、水の代わりにアンモニアを利用してもいいではないか。

シリコンと炭素は互いに結びつく。シリコンと酸素、炭素と酸素、シリコンとフッ化物もしかり。

ゆえに、これらの分子が反応して、DNAのように情報を保存・伝達する複雑なチェーンが形成されることもあり得る。

また、ある生命が炭素といった元素を基盤として用い、ほかの生命がシリコンのような別の元素を利用するような生物圏が発生することもあり得る。

つまり生物単体が複数の元素に基づくのではなく、生物圏全体が複数の元素で成り立つ可能性もあるということだ。

4. プラズマ生命体

References:sciencedaily/ image credit:pixaboy

まさにSFのような話だ。

宇宙に存在し得る条件をモデル化した2007年の研究では、プラズマと塵は生命とでもいうべき振る舞いをすることがわかった。

それはプラズマと塵の分極化によって、固体粒子の小さな二重らせんすら形成するかもしれないのだ。

さらにすごいのは、この二重らせんがDNAのような有機分子を思わせるものに変化するということだ。そうなると分裂や複製したり、進化することすらできる。

塵の雲やプラズマが豊富にある星と星の間隙には、非有機物によって形成された存在がいるかもしれない。

そして進化を重ねることで、それが感覚を持つことだって考えられるだろう。

3. 天体生命体

References:sci-news/ image credit:NASA

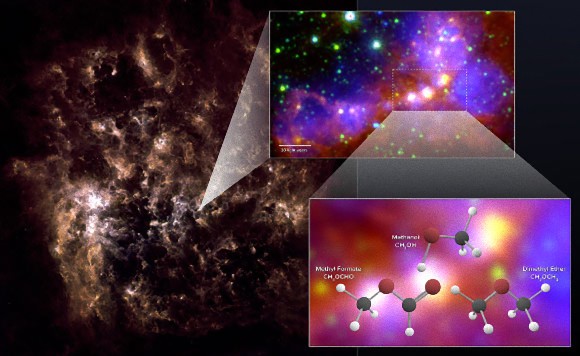

現時点ではまだ、星や銀河それ自体が生命を宿すとは考えられていないが、有機化合物を持つ生命が、近くの星やその構造の助けにより母星の外側に誕生する可能性は示されている。

アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計によって、メタノール、ジメチルエーテル、ギ酸メチル(いずれも有機生命には不可欠)といった複雑な有機分子が、大マゼラン雲の中の2つの星雲で見つかったのだ。

このことは、時間と適切な条件さえあれば、化合物からやがては自己複製分子が形成され、星雲の中で生きる生命の基礎になるかもしれないということだ。

さらに時間が経てば、より複雑な生体構造も生まれるかもしれない。

しかし地球のように重力が働かない場所で進化するわけだから、それがどのような姿をしているのか想像もつかない。

2. パンスペルミア仮説

References:astrobiology/ image credit:istock

パンスペルミア仮説とは、かつて生命が存在した惑星に隕石が激しく衝突し、それによって宇宙に生命が撒き散らされたという説だ。

これによると、ある惑星で暮らしていた微生物は、塵、デブリ、小惑星、彗星といったものに乗って宇宙のさまざまな場所に運ばれていく。

こうした現象が起こるには、生命が長期間にわたり強烈な力や超高温・超低温に耐えることができなければならない。

そもそも隕石の衝突によって拡散されるというのだから、そのときの熱や衝撃に耐えなければならないし、そこを生き延びたとしてもその後の気の遠くなるような時間を極寒の宇宙空間で生きねばならないのだ。

じつは地球にはそのような生存能力を持つ生き物がいる。極限微生物という生物で、高温や低温に耐え、紫外線や強い力でも死ぬことがない。

それは原始的な生命でしかないが、ほかの生き物なら死んでしまうような環境でも生き抜く比類なきたくましさがある。

したがって、隕石の衝突で生命が宇宙に撒き散らされるというのはあり得る話なのだ。

1. やはり我々は孤独なのか?

References:m.phys./ image credit:istock

残念ながら、地球が唯一の生命が存在する惑星という可能性もある。

宇宙は広大であり、光の速さには限界がある。ゆえに我々が地球以外の場所に生命が存在するのかどうかを知ることすら永遠にできない可能性もある。

そして今のところ、観測可能な宇宙の範囲において、地球外に生命が存在するという証拠は発見されていない。とはいえ、宇宙はまだたったの138億歳でしかない。

これはとてつもなく長い時間に思えるかもしれない。だが推定では、宇宙は熱死(自由熱エネルギーがない状態)を1兆から100兆年の間のどこかの時点で迎えるとされている。

つまり最悪のケースであってすらも、この宇宙ではその寿命のたった1.38パーセントが経過したにすぎないということになる。最良のケースなら0.01パーセントだ。

もしかしたら地球は生命が誕生した最初の星なのかもしれない。そうだとしたって、将来的にはほかにもさまざまな場所に生命が宿る可能性がある。

命が生まれるための時間はまだまだ宇宙に残されているのである。

夢とロマンは持ち続けることにしよう、そうしよう。

☆同時に存在しなければ意味がないんだよ!

まずは、資料請求をどうぞ (^O^)

↑

クリックしてね ヽ(^o^)丿