雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?

MLMではない格安副業です。

100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。

↑ ↑ ↑

クリックしてね!

![古代に流行した奇妙な5つのファッショントレンド]()

photo by iStock

太古の昔から、人類は美しくありたい、かっこよくありたいという欲望を持ち、それを追求してきた。ファッション、ヘアスタイル、化粧など、時代によって方向性は違えど、様々な流行が生まれていたのだ。

当時最先端だった流行も時代が変わると奇妙に見えてくる。ここでは大昔に流行った5つのファッショントレンドを見ていこう。

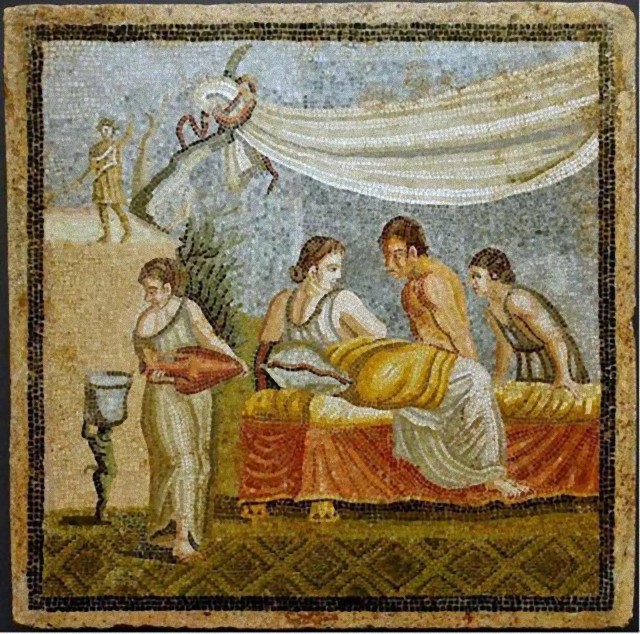

真っ白な肌を追求した古代ローマ女性の化粧

![1_e1]()

古代ローマの女性たち。紀元前20年から紀元20年頃のローマ、セントセレにある邸宅のモザイク画 credit:Alberto Fernandez Fernandez (January 2008) / WIKI commons

ローマの女性の理想は、ずば抜けて白い肌だった。色が白いということは、ほとんど外へ出ることなく屋内で過ごせる、使用人を雇える裕福な身分であることを意味する。

だが、もともとローマ人の自然な肌色は象牙色というよりオリーブ色に近かった。そこで、不自然に肌を白くする方法がもてはやされた。そこで使われたのが、チョークの粉、ワニの糞、白鉛だった。

かのエジプト女王クレオパトラも、美白のためにロバのミルクのお風呂に浸かっていたという。エジプトでは、シワ対策には白鳥の脂や豆の食事、紫外線のせいでできてしまったシミにはカタツムリを灰にしたものが使われた。

傷やにきび隠しのために、よくフェイクのポイントメイクが施され、頬はバラの色素やケシの花びらなどで赤くしたと言われている。

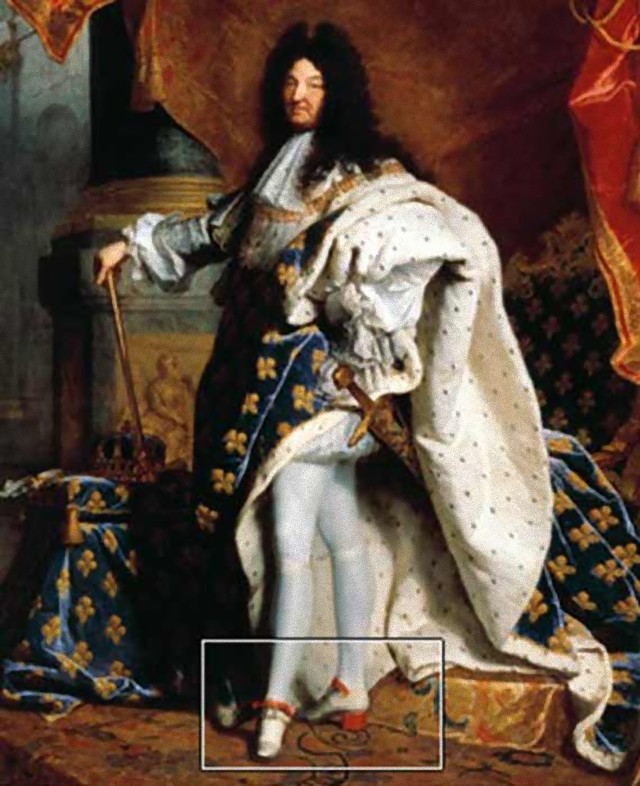

男性のハイヒール

![2_e1]()

イアサント・リゴー(1701年)によるルイ14世の肖像。トレードマークのハイヒールを履いている。image credit:public domain/wikimedia

現在ハイヒールの靴は女性の靴とされているが、昔は違ったようだ。歴史においてはさまざまな時代で男性も履いていた。

kothorniというかかとのついた履物は、紀元前200頃のギリシャの俳優が履いていたもので、8~10センチの高さの木製のコルク底がついたハイヒールだった。

この高さは、社会的身分や、舞台で演じられるさまざまなキャラクターの重要性によって差がつけられていたと言われている。

中世ヨーロッパでは、男女ともパッテンと呼ばれる靴を履いていた。当時の町の通りはぬかるんでいて汚く、その頃の履物は壊れやすく高価だったため、通りを歩くときに靴を壊さないよう、地面に直接足がつかないオーバーシューズ、パッテンを履いていたという。

ハイヒールは、あぶみ代わりにもなるため、ペルシャ騎兵も履いていた。16世紀末から17世紀始めにかけて、ペルシャのシャー、アッバース1世は、共通の敵オスマントルコに対抗するための同盟を求めて、ヨーロッパへ外交官を派遣した。

外交官が履いていたペルシャのハイヒールを見たヨーロッパの貴族は、乗馬のときの実用性は度外視して、男らしさの象徴、ステータスシンボルとしてすぐにそれを取り入れた。

古代エジプトの巨大なかつらやつけ毛

![3_e]()

ハトル風かつらをつけた女王イアフメス=メリトアメンの胸像(紀元前1550年頃、第18王朝)image credit:Captmondo / WIKI commons CC BY-SA 3.0

大古の昔から、人々はあらゆる目的のために、さまざまな被りもの、かつら、つけ毛、帽子などで自分のイメージを変化させてきた。

現存しているかつらは、当時の社会の文化やファッションを反映していて、昔の人たちの日々の生活が垣間見える。

最古のかつらや被りものの記録は、古代エジプトにさかのぼる。かつらを被る理由はさまざまだが、基本的にはこれらは衣装の一部で、とくにエリート階級にとっては、つけている者の社会的地位の高さを示すためのものだった。

気温の高いエジプト地域では、かつて人々は頭や顔を剃り、太陽から頭を守ったり、涼しさを保つためにかつらを被ったと言われた。

そのスタイルはさまざまで、頭を剃るといっても、完全な禿頭ではなくて短い髪を残すこともあった。かつらは単に保護用という意味合いだけではなく、ファッション表現として重要な役割を担い、社会の象徴となったのだ。

2014年、エジプトのテル・エル・アマルナからたくさんの人間のミイラが見つかった。手の込んだヘアスタイルをしていて保存状態も良く、70以上ものつけ毛をつけていた女性のミイラもあった。

ヘナで赤く染められたつけ毛が幾重もの層になって、頭の上に高く飾られていたという。この女性の手の込んだヘアスタイルは、日常的に使われていたかつらやつけ毛の典型だが、今では古代の墳墓から見つかることは非常にまれだ。

歯を黒く染める化粧法、お歯黒

![4_e]()

credit:public domain/wikimedia

歯を黒く塗るお歯黒は、東南アジア、太平洋諸島、南米でも見られるが、とくに日本では、美の象徴として行われていた。

お歯黒の起源は定かでないが、日本では古代から存在したとされ、主に民間では明治時代末期まで、東北など一部地域では昭和初期まで、特に既婚女性の風習として見られた。

貴族の女性は歯を黒く染め、17~19世紀の江戸時代までは、貴族だけでなくほかの階級にも広がっていった。

黒い歯にするための伝統的な方法は、鉄漿水(かねみず)と呼ばれる酢酸に鉄を溶かした茶褐色・悪臭の溶液の染料を使う。染料を作るには、まず最初に鉄を酢と一緒に茶または酒に浸す。鉄が酸化すると、液体は黒くなる。

それを口に含むと歯が黒く染まる。黒い色を長持ちさせるためには、一日あるいは数日に一回はこれを繰り返す。

お歯黒を施した江戸時代の人の遺骨を調べると、その歯はまだ黒かったという。

古代エジプトのビーズネットドレス

古代エジプトでは、ファショナブルだと思われることは、とくにエリート階級にとって、日常生活の重要な要素だった。そんな上流階級のファッションの代表がビーズネットドレスだ。

このドレスの芸術性は知られていたが、実物が実際に発見されたのは、1920年代になってからだった。

その名のとおり、すべてビーズを組み合わせて作られた服飾品で、古代エジプトの女性たちのファッションだと考えられている。

例えば、女司祭は頭にビーズの被りもの、首にビーズのカラーをつけていた。上流階級の女性たちは、祝いの席でファヤンス焼き(彩色を施した陶器)のビーズネットを上着の中央3分の1くらいのところにつけていた。

身分の低い女性たちは、腰回りにビーズをつけていたらしい。ビーズネットドレスは、おびただしい数のビーズが菱形模様になるよう配置されて作られていた。

女性たちはこうしたドレスを日常的に着用していたと思われ、ほとんどは墓から見つかっている。これら貴重な衣装は、極めて珍しいもので、現存するものはわずか20着だという。

References:5 Outrageous Fashion Trends from the Ancient World | Ancient Origins/

☆ルイ14世はハイヒールを履いていたのか!

優良出会い系サイトの紹介です!

雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?

MLMではない格安副業です。

100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。

↑ ↑ ↑

クリックしてね!

MLMではない格安副業です。

100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。

↑ ↑ ↑

クリックしてね!

photo by iStock

太古の昔から、人類は美しくありたい、かっこよくありたいという欲望を持ち、それを追求してきた。ファッション、ヘアスタイル、化粧など、時代によって方向性は違えど、様々な流行が生まれていたのだ。

当時最先端だった流行も時代が変わると奇妙に見えてくる。ここでは大昔に流行った5つのファッショントレンドを見ていこう。

真っ白な肌を追求した古代ローマ女性の化粧

古代ローマの女性たち。紀元前20年から紀元20年頃のローマ、セントセレにある邸宅のモザイク画 credit:Alberto Fernandez Fernandez (January 2008) / WIKI commons

ローマの女性の理想は、ずば抜けて白い肌だった。色が白いということは、ほとんど外へ出ることなく屋内で過ごせる、使用人を雇える裕福な身分であることを意味する。

だが、もともとローマ人の自然な肌色は象牙色というよりオリーブ色に近かった。そこで、不自然に肌を白くする方法がもてはやされた。そこで使われたのが、チョークの粉、ワニの糞、白鉛だった。

かのエジプト女王クレオパトラも、美白のためにロバのミルクのお風呂に浸かっていたという。エジプトでは、シワ対策には白鳥の脂や豆の食事、紫外線のせいでできてしまったシミにはカタツムリを灰にしたものが使われた。

傷やにきび隠しのために、よくフェイクのポイントメイクが施され、頬はバラの色素やケシの花びらなどで赤くしたと言われている。

男性のハイヒール

イアサント・リゴー(1701年)によるルイ14世の肖像。トレードマークのハイヒールを履いている。image credit:public domain/wikimedia

現在ハイヒールの靴は女性の靴とされているが、昔は違ったようだ。歴史においてはさまざまな時代で男性も履いていた。

kothorniというかかとのついた履物は、紀元前200頃のギリシャの俳優が履いていたもので、8~10センチの高さの木製のコルク底がついたハイヒールだった。

この高さは、社会的身分や、舞台で演じられるさまざまなキャラクターの重要性によって差がつけられていたと言われている。

中世ヨーロッパでは、男女ともパッテンと呼ばれる靴を履いていた。当時の町の通りはぬかるんでいて汚く、その頃の履物は壊れやすく高価だったため、通りを歩くときに靴を壊さないよう、地面に直接足がつかないオーバーシューズ、パッテンを履いていたという。

ハイヒールは、あぶみ代わりにもなるため、ペルシャ騎兵も履いていた。16世紀末から17世紀始めにかけて、ペルシャのシャー、アッバース1世は、共通の敵オスマントルコに対抗するための同盟を求めて、ヨーロッパへ外交官を派遣した。

外交官が履いていたペルシャのハイヒールを見たヨーロッパの貴族は、乗馬のときの実用性は度外視して、男らしさの象徴、ステータスシンボルとしてすぐにそれを取り入れた。

古代エジプトの巨大なかつらやつけ毛

ハトル風かつらをつけた女王イアフメス=メリトアメンの胸像(紀元前1550年頃、第18王朝)image credit:Captmondo / WIKI commons CC BY-SA 3.0

大古の昔から、人々はあらゆる目的のために、さまざまな被りもの、かつら、つけ毛、帽子などで自分のイメージを変化させてきた。

現存しているかつらは、当時の社会の文化やファッションを反映していて、昔の人たちの日々の生活が垣間見える。

最古のかつらや被りものの記録は、古代エジプトにさかのぼる。かつらを被る理由はさまざまだが、基本的にはこれらは衣装の一部で、とくにエリート階級にとっては、つけている者の社会的地位の高さを示すためのものだった。

気温の高いエジプト地域では、かつて人々は頭や顔を剃り、太陽から頭を守ったり、涼しさを保つためにかつらを被ったと言われた。

そのスタイルはさまざまで、頭を剃るといっても、完全な禿頭ではなくて短い髪を残すこともあった。かつらは単に保護用という意味合いだけではなく、ファッション表現として重要な役割を担い、社会の象徴となったのだ。

2014年、エジプトのテル・エル・アマルナからたくさんの人間のミイラが見つかった。手の込んだヘアスタイルをしていて保存状態も良く、70以上ものつけ毛をつけていた女性のミイラもあった。

ヘナで赤く染められたつけ毛が幾重もの層になって、頭の上に高く飾られていたという。この女性の手の込んだヘアスタイルは、日常的に使われていたかつらやつけ毛の典型だが、今では古代の墳墓から見つかることは非常にまれだ。

歯を黒く染める化粧法、お歯黒

credit:public domain/wikimedia

歯を黒く塗るお歯黒は、東南アジア、太平洋諸島、南米でも見られるが、とくに日本では、美の象徴として行われていた。

お歯黒の起源は定かでないが、日本では古代から存在したとされ、主に民間では明治時代末期まで、東北など一部地域では昭和初期まで、特に既婚女性の風習として見られた。

貴族の女性は歯を黒く染め、17~19世紀の江戸時代までは、貴族だけでなくほかの階級にも広がっていった。

黒い歯にするための伝統的な方法は、鉄漿水(かねみず)と呼ばれる酢酸に鉄を溶かした茶褐色・悪臭の溶液の染料を使う。染料を作るには、まず最初に鉄を酢と一緒に茶または酒に浸す。鉄が酸化すると、液体は黒くなる。

それを口に含むと歯が黒く染まる。黒い色を長持ちさせるためには、一日あるいは数日に一回はこれを繰り返す。

お歯黒を施した江戸時代の人の遺骨を調べると、その歯はまだ黒かったという。

古代エジプトのビーズネットドレス

古代エジプトでは、ファショナブルだと思われることは、とくにエリート階級にとって、日常生活の重要な要素だった。そんな上流階級のファッションの代表がビーズネットドレスだ。

このドレスの芸術性は知られていたが、実物が実際に発見されたのは、1920年代になってからだった。

その名のとおり、すべてビーズを組み合わせて作られた服飾品で、古代エジプトの女性たちのファッションだと考えられている。

例えば、女司祭は頭にビーズの被りもの、首にビーズのカラーをつけていた。上流階級の女性たちは、祝いの席でファヤンス焼き(彩色を施した陶器)のビーズネットを上着の中央3分の1くらいのところにつけていた。

身分の低い女性たちは、腰回りにビーズをつけていたらしい。ビーズネットドレスは、おびただしい数のビーズが菱形模様になるよう配置されて作られていた。

女性たちはこうしたドレスを日常的に着用していたと思われ、ほとんどは墓から見つかっている。これら貴重な衣装は、極めて珍しいもので、現存するものはわずか20着だという。

References:5 Outrageous Fashion Trends from the Ancient World | Ancient Origins/

☆ルイ14世はハイヒールを履いていたのか!

優良出会い系サイトの紹介です!

雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?

MLMではない格安副業です。

100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。

↑ ↑ ↑

クリックしてね!