雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?

MLMではない格安副業です。

100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。

↑ ↑ ↑

クリックしてね!

![イギリスの死体盗掘人がら墓を守る方法]()

死体盗掘人から遺体を守る方法 / iStock

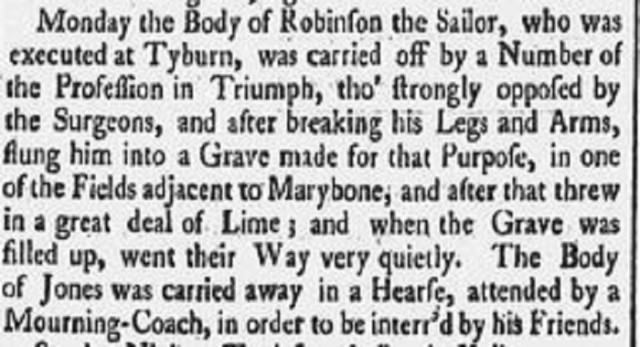

18世紀から19世紀のイギリスでは、墓から大切な故人の遺体を盗み出す「死体盗掘人(死体泥棒)」が暗躍していた。当時、解剖用の死体が慢性的に不足しており、死んで日が浅い遺体は解剖学者に高値で売買されていたのだ。

当時のイギリスは完全な土葬文化で、死後お棺に入れられた遺体はそのままお墓の土に埋葬されていた。法的にも死体は誰の財産でもないことになっていたため、犯罪にはあたらなかったようだ。

墓地のある教会や遺族側は、ターゲットにされやすい埋葬されたばかりの遺体を守るため、斬新な泥棒除けの方法が次々と登場した。

棺から遺体を動かせないようにする死体金庫(モートセーフ)を作ったり、泥棒を撃退するために火薬や罠を仕掛けたりと、愛する故人の遺体が解剖台送りにならないための様々な試みが行われた。

ここでは特に印象的ものをいくつか見ていこう。

1. 遺体の首に鉄の首輪をつける棺桶カラー

![1_e0]()

遺体の首を棺の底に固定するいたってシンプルな作りのもの。遺体の首に鉄の首輪をつけ、それをボルトで木片に留める。棺に遺体を横たわらせて、釘やネジでその木片を棺の底に固定する。

こうすれば、泥棒が遺体を棺から取り出そうとしても、頭を切り落とさない限り不可能だ。そうした例がなかったわけでもないが、遺体を動かすことができなければ、そのうち泥棒は諦めて、別の墓を狙うというわけだ。

棺桶カラーの現物は、エジンバラにあるスコットランド国立博物館で見ることができるが、この特殊なカラーは、スコットランドファイフ州キングスケトル教会区で使われていたものだった。

同州にある聖アンドリュース大聖堂やモニメール宮殿にも同じようなカラーが残っていたらしいが、行方がわからなくなって久しい。

グラスゴーのノースウェスト墓地で使われていたものもあり、解剖法が成立して1年もたっていない1833年のものだとわかった。解剖法とは、罪人だけでなく貧困者などの遺体も解剖用に使ってもいいという法律だ。

当時の新聞には、「遺体の首と足首を固定するためのふたつの半円形の鉄の輪」という記述がある。

ロンドンのセント・ジェームズ教会墓地で見つかったカラーは、"使用者"を追跡したところ、1819年に55歳で亡くなったサラ・ビートンのものだったことがわかった。その背後にある歴史を研究することも、研究者冥利に尽きるだろう。

2. 棺の中に火薬

![2]()

死体盗掘人に対抗するために二段階の方法があった。まずは、棺の頭の部分を墓の奥深くに固定すること。考えついたのは、ノーザンバーランドの地主で、やはり自分の土地から遺体が略奪されるのに悩まされていた。

そこで、丈の短い墓穴を掘って、脇のぎっしり固い土に窪みを切り、棺の頭の先端をそこに滑りこませることができるようにした。泥棒はたいてい、棺の頭部分をめがけて土を掘り、蓋が見えてくると、遺体の頭から肩あたりまでの蓋を切り取り、脇の下にフックを入っかけて引っ張り上げるというやり方で素早く遺体を盗み出す。だが上記のような埋葬の仕方だと、これができなくなる。

これでもダメな場合は、第二のプラン、墓の中に火薬を仕込むという過激な手段が講じられた。棺の蓋がこじあけられたらすぐに爆発するよう細工された、火薬とワイヤが仕掛けられたのだ。

1823年、ダンディーでの少女の埋葬で実際にこの方法が採用された。少女の父親は、泥棒を怖れて、娘の棺の中に火薬の詰まった小箱を一緒に入れた。だが、遺体も一緒に吹き飛んでしまわなかったのだろうか。

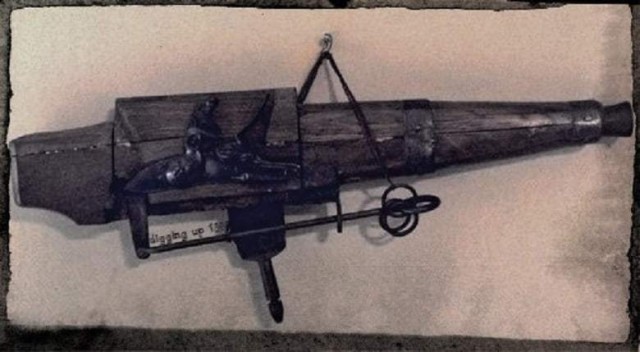

3. 罠と銃

![3_e2]()

墓に悪さをしようとする泥棒に向かって発砲されるよう、引き金にワイヤが仕掛けられた銃を見えない場所に備えつけた。

だが、プロの死体盗掘人にかかっては、簡単に見破られてしまうことも多かった。偵察隊が気づいて、事前に仲間に知らせてしまうからだ。当然のことながらワイヤは取り外され、使い物にならなくなってしまう。

だが、泥棒がプロでない場合は違う結果になった。1823年、ロンドンの某教会墓地で、この罠に引っかかった学生が足に銃弾を浴びた。

セント・マーティン・イン・ザ・フィールズの寺男が、こうしたセメタリーガンをさらに改良し、複数の銃身をまとめた弾倉を作って、究極の死体泥棒除け銃を考案した。

1817年大晦日前日の寒い晩、墓地で事件が起こり、この新たな仕掛けはあらゆる人に恐怖を植えつけた。この銃弾で死者は出なかったものの、泥棒が落としていったと思われるひとつだけ穴のあいた帽子が見つかった。弾はおそらくまだ泥棒の頭の中にあると思われた。

銃だけでなく泥棒を捕える罠も登場した。金属の罠が地中に埋められていて、その上を踏むとバネが跳ね上がって、侵入者の足をばっちり捕えるというわけだ。

![4_e]()

こうした罠の実物は、イギリス、タインサイドにあるビーミッシュ・オープンエア博物館で見ることができる。

1817年冬、ランベスにあるセント・メリーズ教会は、たびたび死体の盗難被害にあっていたため、敷地内の墓地を見回る男を募集していた。

そして雇った男たちが実はデュフィン&マーシャルという熟練の死体泥棒だったのだ。当然のことながら罠は取り除かれ毎晩のように死体が盗まれた。だがまもなく彼らの悪事は知られ、ふたりともお縄になって懲役2年の刑を受けた。

4. そもそも遺体を墓地に埋葬しない

![iStock-1046559750_e]()

墓から遺体が盗まれて困るのなら、墓に埋めなければいい。もっとも単純で効果的な泥棒対策だろう。

1841年、死体泥棒の脅威が去ってだいぶたった頃、ヘッジという男が自宅の庭の地面の真ん中が少しへこんでいるのに気がついた。なんだろうと思って掘ってみると、手作りの棺が現われ、中には若い女性の遺体があった。

調べてみると、死体泥棒全盛期にこの女性の父親が遺体を墓ではなく、かつて彼の自宅だったその場所に埋めたことがわかった。

馬車の御者だった父親は、たくさんの解剖用の死体がロンドン界隈を頻繁に運ばれるのを目の当たりにしてきて、娘を墓地以外のところへ埋葬しようと決めたようだ。地元の教会で嘘の葬式をでっちあげ、誰にも知られないように娘の遺体を自宅の裏庭に埋葬したのだ。

案の定、娘が埋葬された夜、泥棒が墓に忍び寄りこの偽装が正しかったことがはっきり証明された。

一方、自分の家の庭で棺を発見したヘッジ氏は、その棺を安全な教会墓地に埋葬し直した。その頃はもう、死体泥棒の脅威はなくなっていたからだ。

5. 遺体に硫酸をかけ使い物にならなくしてしまう

1830年頃、ヨークシャーでのこと。ヨーク・クロニクル紙に載った小さな記事によると、埋葬する前に遺体に硫酸をかけて、解剖用として使い物にならなくしてしまうという方法がとられたことがあったという。埋葬後に遺体に生石灰をかけることからヒントを得たのではないかと思われる。

![5_e]()

References:5 Ingenious Forms of Body Snatching Prevention – DiggingUp1800/

☆掘り返すの、めちゃ大変そうなのに、それ以上稼げるのやな!

優良出会い系サイトの紹介です!

雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?

MLMではない格安副業です。

100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。

↑ ↑ ↑

クリックしてね!

MLMではない格安副業です。

100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。

↑ ↑ ↑

クリックしてね!

死体盗掘人から遺体を守る方法 / iStock

18世紀から19世紀のイギリスでは、墓から大切な故人の遺体を盗み出す「死体盗掘人(死体泥棒)」が暗躍していた。当時、解剖用の死体が慢性的に不足しており、死んで日が浅い遺体は解剖学者に高値で売買されていたのだ。

当時のイギリスは完全な土葬文化で、死後お棺に入れられた遺体はそのままお墓の土に埋葬されていた。法的にも死体は誰の財産でもないことになっていたため、犯罪にはあたらなかったようだ。

墓地のある教会や遺族側は、ターゲットにされやすい埋葬されたばかりの遺体を守るため、斬新な泥棒除けの方法が次々と登場した。

棺から遺体を動かせないようにする死体金庫(モートセーフ)を作ったり、泥棒を撃退するために火薬や罠を仕掛けたりと、愛する故人の遺体が解剖台送りにならないための様々な試みが行われた。

ここでは特に印象的ものをいくつか見ていこう。

1. 遺体の首に鉄の首輪をつける棺桶カラー

遺体の首を棺の底に固定するいたってシンプルな作りのもの。遺体の首に鉄の首輪をつけ、それをボルトで木片に留める。棺に遺体を横たわらせて、釘やネジでその木片を棺の底に固定する。

こうすれば、泥棒が遺体を棺から取り出そうとしても、頭を切り落とさない限り不可能だ。そうした例がなかったわけでもないが、遺体を動かすことができなければ、そのうち泥棒は諦めて、別の墓を狙うというわけだ。

棺桶カラーの現物は、エジンバラにあるスコットランド国立博物館で見ることができるが、この特殊なカラーは、スコットランドファイフ州キングスケトル教会区で使われていたものだった。

同州にある聖アンドリュース大聖堂やモニメール宮殿にも同じようなカラーが残っていたらしいが、行方がわからなくなって久しい。

グラスゴーのノースウェスト墓地で使われていたものもあり、解剖法が成立して1年もたっていない1833年のものだとわかった。解剖法とは、罪人だけでなく貧困者などの遺体も解剖用に使ってもいいという法律だ。

当時の新聞には、「遺体の首と足首を固定するためのふたつの半円形の鉄の輪」という記述がある。

ロンドンのセント・ジェームズ教会墓地で見つかったカラーは、"使用者"を追跡したところ、1819年に55歳で亡くなったサラ・ビートンのものだったことがわかった。その背後にある歴史を研究することも、研究者冥利に尽きるだろう。

2. 棺の中に火薬

死体盗掘人に対抗するために二段階の方法があった。まずは、棺の頭の部分を墓の奥深くに固定すること。考えついたのは、ノーザンバーランドの地主で、やはり自分の土地から遺体が略奪されるのに悩まされていた。

そこで、丈の短い墓穴を掘って、脇のぎっしり固い土に窪みを切り、棺の頭の先端をそこに滑りこませることができるようにした。泥棒はたいてい、棺の頭部分をめがけて土を掘り、蓋が見えてくると、遺体の頭から肩あたりまでの蓋を切り取り、脇の下にフックを入っかけて引っ張り上げるというやり方で素早く遺体を盗み出す。だが上記のような埋葬の仕方だと、これができなくなる。

これでもダメな場合は、第二のプラン、墓の中に火薬を仕込むという過激な手段が講じられた。棺の蓋がこじあけられたらすぐに爆発するよう細工された、火薬とワイヤが仕掛けられたのだ。

1823年、ダンディーでの少女の埋葬で実際にこの方法が採用された。少女の父親は、泥棒を怖れて、娘の棺の中に火薬の詰まった小箱を一緒に入れた。だが、遺体も一緒に吹き飛んでしまわなかったのだろうか。

3. 罠と銃

墓に悪さをしようとする泥棒に向かって発砲されるよう、引き金にワイヤが仕掛けられた銃を見えない場所に備えつけた。

だが、プロの死体盗掘人にかかっては、簡単に見破られてしまうことも多かった。偵察隊が気づいて、事前に仲間に知らせてしまうからだ。当然のことながらワイヤは取り外され、使い物にならなくなってしまう。

だが、泥棒がプロでない場合は違う結果になった。1823年、ロンドンの某教会墓地で、この罠に引っかかった学生が足に銃弾を浴びた。

セント・マーティン・イン・ザ・フィールズの寺男が、こうしたセメタリーガンをさらに改良し、複数の銃身をまとめた弾倉を作って、究極の死体泥棒除け銃を考案した。

1817年大晦日前日の寒い晩、墓地で事件が起こり、この新たな仕掛けはあらゆる人に恐怖を植えつけた。この銃弾で死者は出なかったものの、泥棒が落としていったと思われるひとつだけ穴のあいた帽子が見つかった。弾はおそらくまだ泥棒の頭の中にあると思われた。

銃だけでなく泥棒を捕える罠も登場した。金属の罠が地中に埋められていて、その上を踏むとバネが跳ね上がって、侵入者の足をばっちり捕えるというわけだ。

こうした罠の実物は、イギリス、タインサイドにあるビーミッシュ・オープンエア博物館で見ることができる。

1817年冬、ランベスにあるセント・メリーズ教会は、たびたび死体の盗難被害にあっていたため、敷地内の墓地を見回る男を募集していた。

そして雇った男たちが実はデュフィン&マーシャルという熟練の死体泥棒だったのだ。当然のことながら罠は取り除かれ毎晩のように死体が盗まれた。だがまもなく彼らの悪事は知られ、ふたりともお縄になって懲役2年の刑を受けた。

4. そもそも遺体を墓地に埋葬しない

墓から遺体が盗まれて困るのなら、墓に埋めなければいい。もっとも単純で効果的な泥棒対策だろう。

1841年、死体泥棒の脅威が去ってだいぶたった頃、ヘッジという男が自宅の庭の地面の真ん中が少しへこんでいるのに気がついた。なんだろうと思って掘ってみると、手作りの棺が現われ、中には若い女性の遺体があった。

調べてみると、死体泥棒全盛期にこの女性の父親が遺体を墓ではなく、かつて彼の自宅だったその場所に埋めたことがわかった。

馬車の御者だった父親は、たくさんの解剖用の死体がロンドン界隈を頻繁に運ばれるのを目の当たりにしてきて、娘を墓地以外のところへ埋葬しようと決めたようだ。地元の教会で嘘の葬式をでっちあげ、誰にも知られないように娘の遺体を自宅の裏庭に埋葬したのだ。

案の定、娘が埋葬された夜、泥棒が墓に忍び寄りこの偽装が正しかったことがはっきり証明された。

一方、自分の家の庭で棺を発見したヘッジ氏は、その棺を安全な教会墓地に埋葬し直した。その頃はもう、死体泥棒の脅威はなくなっていたからだ。

5. 遺体に硫酸をかけ使い物にならなくしてしまう

1830年頃、ヨークシャーでのこと。ヨーク・クロニクル紙に載った小さな記事によると、埋葬する前に遺体に硫酸をかけて、解剖用として使い物にならなくしてしまうという方法がとられたことがあったという。埋葬後に遺体に生石灰をかけることからヒントを得たのではないかと思われる。

References:5 Ingenious Forms of Body Snatching Prevention – DiggingUp1800/

☆掘り返すの、めちゃ大変そうなのに、それ以上稼げるのやな!

優良出会い系サイトの紹介です!

雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?

MLMではない格安副業です。

100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。

↑ ↑ ↑

クリックしてね!