Youtube版もよろしくお願い致しますm(__)m

![7_e]()

今世紀よりも、前世紀に生きた時間が長い世代は、未来とは非常に遠くにあるものだと感じていたに違いない。例えば2019年を舞台にした映画『ブレードランナー』で描かれた未来的な世界が、現実になるとはあまり想像できなかったのではなかろうか。確かに空飛ぶ車はまだ実現していない。だが医療の世界では同じくらい未来的なブレークスルーが起きている。ずっと遠い先の出来事だと思っていたようなことがだ。

10. カスタム・バイオ素材を利用した代替関節![1_e0]()

代替関節や骨格の技術はここ数十年ずっと研究されてきた。初期は金属製だったが、やがてはプラスチックやセラミック製のものに変わり、そして今、最新世代となる人工骨や関節が登場しつつある。これは人体に有機的に結合するものだ。

そうした技術は3Dプリンターによって可能となった。イギリスではサウサンプトン総合病院が同技術のパイオニアとして知られ、3Dプリントされたチタン製の股関節インプラントを採用する。これは患者自身の幹細胞から作られた”のり”をつかって接着される。

またトロント大学のボブ・ピラーはさらに一歩進め、人骨を模した次世代インプラントを開発した。紫外線を照射して、骨の代替コンパウンドを超複雑な構造にピンポイントで結合させる技術で、インプラント内には栄養を保持する微細な通路のネットワークが形成されている。このネットワークを通じて再生した骨細胞が広まり、骨とインプラントをがっちりと固定する。やがてコンパウンド自体は分解され、自然に再生した細胞と繊維のみがインプラントの形で残る。

9. 超小型ペースメーカー![2_e]()

初めてペースメーカーの移植手術が行われた1958年以来、同技術は大幅な進歩を遂げてきた。だが、70年代の技術革新も80年台半ばには落ち着くようになる。ところが、最近になってペースメーカーに再び革命が起きることになった。メドトロニック社の錠剤サイズで、手術すら必要ない超小型ペースメーカーの登場である。

最新モデルは鼠蹊部からカテーテルを挿入して、心臓に取り付けられる。従来のペースメーカー移植手術はかなり侵襲的なもので、装置を取り付けるための”ポケット”を心臓の隣に作らなければならなかった。そのような必要がない最新モデルでは、合併症の発症率も50%低下し、患者の96%までが目立った合併症を経験しなかった。

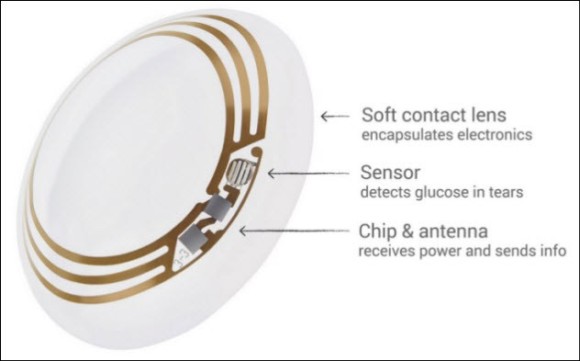

8. グーグル・アイ・インプラント![3_e]()

検索エンジンの最大手グーグルは、まるで生活のあらゆる場面に入り込もうとしているかのようだ。そうしたアイデアにはガラクタもあるだろうが、中には非常に興味を引かれるものもある。だがグーグルによる最新の技術は日常生活を一変させる潜在的な可能性を秘めながらも、人に恐怖を覚えさせる代物である。

これはグーグル・コンタクトレンズというプロジェクトで、ご想像の通り、目のレンズを人工コンタクトレンズに換装しようというものだ。ソフトコンタクトレンズと同じ素材で目に接着され、視力改善のほか、眼圧や血糖値の計測といった機能も備える。

完全に光を失った人の視力を回復させることもできるかもしれない。もちろん、この技術にカメラを装着するといったことも考えられる。その場合、プライバシーの保護を巡って、大きな議論が巻き起こることは間違いない。

現時点では、いつ実用化されるのか不明である。だが特許は出願されており、臨床試験でその実現性も確認されている。

7. 人工皮膚![4_e]()

ここ数年で着実に進歩してきた人工皮膚だが、視点を変えた2つのブレークスルーが新しい研究分野を切り開いたかもしれない。MITのロバート・ランガーが開発した第二の皮膚XPL(クロスリンクド・ポリマー・レイヤー)は、極薄の素材で若いハリのある皮膚を真似たものだ。使用したほぼその瞬間から効果が発揮されるが、現段階では1日経つと一気に弱くなってしまう。

カリフォルニア大学リバーサイド校のチャオ・ワンはさらに未来的なポリマー素材を研究している。常温で自己修復するという代物で、おまけに微細な金属粒子と癒着して電気を流すことができる。これでスーパーヒーローをすぐに作られるわけではないが、ウルヴァリンのファンであることを彼自身が認めている。

面白いことに、LG社のフレックスフォンに採用される自己修復コーティングなど、いくつかの自己修復素材はすでに市場に登場している。こう指摘するウルヴァリン博士は、明らかにスーパーヒーロー作成を目論んでいる。

6. 麻痺を回復させる脳インプラント![5_e]()

イアン・バークハート(24歳)は19歳のときに脳梗塞で倒れ、胸から下が完全に麻痺してしまった。だが、2年前から専門家とともに脳に移植されたデバイスのテストを行っている。彼の脳には電気パルスを読み取り、体を動かす信号に変換するマイクロチップが埋め込まれているのだ。現段階ではまったくの未完成品であり、これを使用できるのは実験室でだけだ。袖の部分にとりつけたコンピューターに接続して、ボトルから水を注いだり、テレビゲームの操作するといった動作を習得してきた。

実のところ、彼はこの技術から直接的な利益が得られないかもしれない。今はコンセプトの立証段階にすぎず、失われてしまった手足の脳との接続を別の手段で回復できることを証明しようとしているだけなのだ。

しかし脳の外科手術を受け、週に3度のセッションを受けてきた彼の献身は、将来的な技術の発展に大きく貢献するだろう。猿を使って部分的に麻痺を回復させた例、あるいは人間の脳波とロボットアームを接続した例はある。だが人体を使って麻痺を引き起こす神経の断裂をつなぎ合わせたものとしては初めての事例だ。

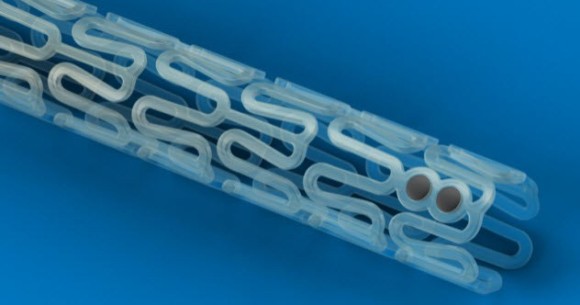

5. 生体吸収性ステント![6_e]()

詰まってしまった動脈を確保するために、ステントやグラフトというポリマーメッシュの管を外科的に挿入することがある。これは一生涯合併症のリスクにさらされ、かつ効果も限定的であることから、やむをえぬ措置と言えよう。しかし特に幼い患者にとっては、生体吸収性ステントが非常に有望であることが研究で明らかにされている。

内生組織回復と呼ばれるこの措置は、心臓のつながりに先天的な欠陥を持って生まれてきた子供たちを対象としたものだ。高度素材で”足場”を作り、体がこれを真似た構造を作りあげる手助けをする。ステント自体は後に分解される。今のところ、5人にしか試されていないが、いずれも合併症を発症することなく回復したという。

こうした発想は目新しいものではない。だが、電界紡糸処理を利用した超分子吸収性ポリマーといった新開発の素材が、飛躍的な進歩の引き金となった。

4. 生体ガラス軟骨![7_e]()

こちらもまた3Dプリンターによるもので、消耗性の怪我の治療に革命を起こすポテンシャルを秘める。インペリアル・カレッジ・ロンドンとミラノ・ビコッカ大学の合同研究チームによるもので、軟骨の耐久性と柔軟性を備えるシリカポリマー化合物だ。

前項のステントにも似ているが、まったく異なる素材でできており、適用される症例も違う。想定される主な用途は、軟骨の再生を助ける足場としてのものである。自己修復能力があり、擦り切れたとしても接触部を再結合することができるため、そうした用途にはうってつけなのだ。

最初の実験は脊椎円板への使用であったが、膝の怪我や軟骨が再生しない部位の怪我などの治療において非常に有望視される。3Dプリンターは、この類のインプラントの生産コストを大幅に低下させ、研究所などで培養されるような現時点での最新式インプラントよりもはるかに機能的なものを作ることができる。

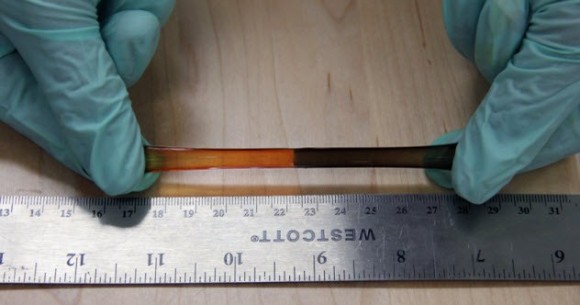

3. 自己修復ポリマー筋肉![8_e]()

スタンフォード大学のチェン・フイ・リが研究に没頭するのは人工筋肉である。シリコン、窒素、酸素、炭素の化合物である自己修復ポリマー筋肉は通常の筋肉よりもずっと優れており、40倍もの長さに伸縮可能だ。

また鉄塩が引き付け合うために、穴を開けても72時間で回復し、切断しても再結合する。今の段階では、再結合させるにはぴったりとくっつけなければならず、お互いが這い回って合体することはない……あくまで”今"の話だ。

唯一の欠点は導電率に乏しいことだ。電場に暴露すると2%しか伸縮しない。本物の筋肉が40%であることを考えると大きな違いだ。しかし、こうした欠点もじきに克服されるだろう。いつの日かリ氏が例のウルヴァリン博士とタッグを組むといったこともあるかもしれない。

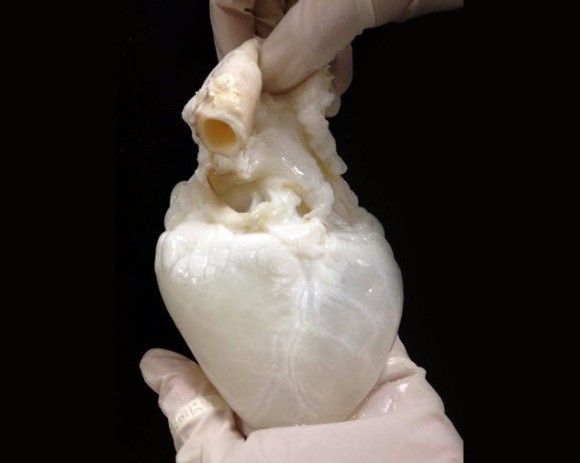

2. ゴーストハート![9_e]()

テキサス心臓研究所のドリス・テイラーが考案した心臓は、ここまでで紹介してきた3Dプリントされた生体ポリマーのさらに一歩先を行く。すでに動物実験では成功しており、今後は人体での試験段階に進む。

ごく簡単に言うと、動物の心臓はたんぱく質以外の細胞を破壊する科学物質の風呂に浸かっているような状態だ。ゆえに空の”ゴーストハート”は患者自身の幹細胞によって壊されてしまう。

そこで生体物質を採用した心臓を人工循環システムと肺(バイオリアクター)となるデバイスに接続し、内臓として機能するまで待ってから、患者に移植する。ラットや豚を利用した実験はすでに成功している。

同様の技術は、膀胱や気管といったより単純な内臓において部分的な成功をおさめている。だが人工的に作られた心臓で安定した血流を供給するという試みを完成させたのはテイラー博士である。いつの日か心臓移植待ちの長大なリストがなくなることもあるかもしれない。

1. 注射式脳メッシュ![10_e]()

ハーバード大学で研究されているのが導電性ポリマーのメッシュである。これは脳に注射すると、すみずみまで浸透し、脳と混ざり合う。

2匹のマウスによる実験では、16個の電気素子を持つメッシュを脳に移植した結果、5週間拒絶反応が一切見られなかったという。素子を数百個にまで増やしたデバイスをもっと広い範囲で使用すれば、将来的には個々の神経細胞にいたるまでの脳内の活動をモニターできるようになる。またパーキンソン病などの神経に起因する病気の治療にも応用できるかもしれない。

この技術があれば、認知機能や感情といった脳の働きについてさらに理解が進むことだろう。神経科学と物理科学の溝が埋まれば、数多くの高度な発展が見込める違いない。スーパーヒーローが誕生する日も遠くない……かもしれない。

via:10 Impressively Futuristic Recent Medical Breakthroughs/

☆これらの技術を使って長生きしたい!

Youtube版もよろしくお願い致しますm(__)m

今世紀よりも、前世紀に生きた時間が長い世代は、未来とは非常に遠くにあるものだと感じていたに違いない。例えば2019年を舞台にした映画『ブレードランナー』で描かれた未来的な世界が、現実になるとはあまり想像できなかったのではなかろうか。確かに空飛ぶ車はまだ実現していない。だが医療の世界では同じくらい未来的なブレークスルーが起きている。ずっと遠い先の出来事だと思っていたようなことがだ。

10. カスタム・バイオ素材を利用した代替関節

代替関節や骨格の技術はここ数十年ずっと研究されてきた。初期は金属製だったが、やがてはプラスチックやセラミック製のものに変わり、そして今、最新世代となる人工骨や関節が登場しつつある。これは人体に有機的に結合するものだ。

そうした技術は3Dプリンターによって可能となった。イギリスではサウサンプトン総合病院が同技術のパイオニアとして知られ、3Dプリントされたチタン製の股関節インプラントを採用する。これは患者自身の幹細胞から作られた”のり”をつかって接着される。

またトロント大学のボブ・ピラーはさらに一歩進め、人骨を模した次世代インプラントを開発した。紫外線を照射して、骨の代替コンパウンドを超複雑な構造にピンポイントで結合させる技術で、インプラント内には栄養を保持する微細な通路のネットワークが形成されている。このネットワークを通じて再生した骨細胞が広まり、骨とインプラントをがっちりと固定する。やがてコンパウンド自体は分解され、自然に再生した細胞と繊維のみがインプラントの形で残る。

9. 超小型ペースメーカー

初めてペースメーカーの移植手術が行われた1958年以来、同技術は大幅な進歩を遂げてきた。だが、70年代の技術革新も80年台半ばには落ち着くようになる。ところが、最近になってペースメーカーに再び革命が起きることになった。メドトロニック社の錠剤サイズで、手術すら必要ない超小型ペースメーカーの登場である。

最新モデルは鼠蹊部からカテーテルを挿入して、心臓に取り付けられる。従来のペースメーカー移植手術はかなり侵襲的なもので、装置を取り付けるための”ポケット”を心臓の隣に作らなければならなかった。そのような必要がない最新モデルでは、合併症の発症率も50%低下し、患者の96%までが目立った合併症を経験しなかった。

8. グーグル・アイ・インプラント

検索エンジンの最大手グーグルは、まるで生活のあらゆる場面に入り込もうとしているかのようだ。そうしたアイデアにはガラクタもあるだろうが、中には非常に興味を引かれるものもある。だがグーグルによる最新の技術は日常生活を一変させる潜在的な可能性を秘めながらも、人に恐怖を覚えさせる代物である。

これはグーグル・コンタクトレンズというプロジェクトで、ご想像の通り、目のレンズを人工コンタクトレンズに換装しようというものだ。ソフトコンタクトレンズと同じ素材で目に接着され、視力改善のほか、眼圧や血糖値の計測といった機能も備える。

完全に光を失った人の視力を回復させることもできるかもしれない。もちろん、この技術にカメラを装着するといったことも考えられる。その場合、プライバシーの保護を巡って、大きな議論が巻き起こることは間違いない。

現時点では、いつ実用化されるのか不明である。だが特許は出願されており、臨床試験でその実現性も確認されている。

7. 人工皮膚

ここ数年で着実に進歩してきた人工皮膚だが、視点を変えた2つのブレークスルーが新しい研究分野を切り開いたかもしれない。MITのロバート・ランガーが開発した第二の皮膚XPL(クロスリンクド・ポリマー・レイヤー)は、極薄の素材で若いハリのある皮膚を真似たものだ。使用したほぼその瞬間から効果が発揮されるが、現段階では1日経つと一気に弱くなってしまう。

カリフォルニア大学リバーサイド校のチャオ・ワンはさらに未来的なポリマー素材を研究している。常温で自己修復するという代物で、おまけに微細な金属粒子と癒着して電気を流すことができる。これでスーパーヒーローをすぐに作られるわけではないが、ウルヴァリンのファンであることを彼自身が認めている。

面白いことに、LG社のフレックスフォンに採用される自己修復コーティングなど、いくつかの自己修復素材はすでに市場に登場している。こう指摘するウルヴァリン博士は、明らかにスーパーヒーロー作成を目論んでいる。

6. 麻痺を回復させる脳インプラント

イアン・バークハート(24歳)は19歳のときに脳梗塞で倒れ、胸から下が完全に麻痺してしまった。だが、2年前から専門家とともに脳に移植されたデバイスのテストを行っている。彼の脳には電気パルスを読み取り、体を動かす信号に変換するマイクロチップが埋め込まれているのだ。現段階ではまったくの未完成品であり、これを使用できるのは実験室でだけだ。袖の部分にとりつけたコンピューターに接続して、ボトルから水を注いだり、テレビゲームの操作するといった動作を習得してきた。

実のところ、彼はこの技術から直接的な利益が得られないかもしれない。今はコンセプトの立証段階にすぎず、失われてしまった手足の脳との接続を別の手段で回復できることを証明しようとしているだけなのだ。

しかし脳の外科手術を受け、週に3度のセッションを受けてきた彼の献身は、将来的な技術の発展に大きく貢献するだろう。猿を使って部分的に麻痺を回復させた例、あるいは人間の脳波とロボットアームを接続した例はある。だが人体を使って麻痺を引き起こす神経の断裂をつなぎ合わせたものとしては初めての事例だ。

5. 生体吸収性ステント

詰まってしまった動脈を確保するために、ステントやグラフトというポリマーメッシュの管を外科的に挿入することがある。これは一生涯合併症のリスクにさらされ、かつ効果も限定的であることから、やむをえぬ措置と言えよう。しかし特に幼い患者にとっては、生体吸収性ステントが非常に有望であることが研究で明らかにされている。

内生組織回復と呼ばれるこの措置は、心臓のつながりに先天的な欠陥を持って生まれてきた子供たちを対象としたものだ。高度素材で”足場”を作り、体がこれを真似た構造を作りあげる手助けをする。ステント自体は後に分解される。今のところ、5人にしか試されていないが、いずれも合併症を発症することなく回復したという。

こうした発想は目新しいものではない。だが、電界紡糸処理を利用した超分子吸収性ポリマーといった新開発の素材が、飛躍的な進歩の引き金となった。

4. 生体ガラス軟骨

こちらもまた3Dプリンターによるもので、消耗性の怪我の治療に革命を起こすポテンシャルを秘める。インペリアル・カレッジ・ロンドンとミラノ・ビコッカ大学の合同研究チームによるもので、軟骨の耐久性と柔軟性を備えるシリカポリマー化合物だ。

前項のステントにも似ているが、まったく異なる素材でできており、適用される症例も違う。想定される主な用途は、軟骨の再生を助ける足場としてのものである。自己修復能力があり、擦り切れたとしても接触部を再結合することができるため、そうした用途にはうってつけなのだ。

最初の実験は脊椎円板への使用であったが、膝の怪我や軟骨が再生しない部位の怪我などの治療において非常に有望視される。3Dプリンターは、この類のインプラントの生産コストを大幅に低下させ、研究所などで培養されるような現時点での最新式インプラントよりもはるかに機能的なものを作ることができる。

3. 自己修復ポリマー筋肉

スタンフォード大学のチェン・フイ・リが研究に没頭するのは人工筋肉である。シリコン、窒素、酸素、炭素の化合物である自己修復ポリマー筋肉は通常の筋肉よりもずっと優れており、40倍もの長さに伸縮可能だ。

また鉄塩が引き付け合うために、穴を開けても72時間で回復し、切断しても再結合する。今の段階では、再結合させるにはぴったりとくっつけなければならず、お互いが這い回って合体することはない……あくまで”今"の話だ。

唯一の欠点は導電率に乏しいことだ。電場に暴露すると2%しか伸縮しない。本物の筋肉が40%であることを考えると大きな違いだ。しかし、こうした欠点もじきに克服されるだろう。いつの日かリ氏が例のウルヴァリン博士とタッグを組むといったこともあるかもしれない。

2. ゴーストハート

テキサス心臓研究所のドリス・テイラーが考案した心臓は、ここまでで紹介してきた3Dプリントされた生体ポリマーのさらに一歩先を行く。すでに動物実験では成功しており、今後は人体での試験段階に進む。

ごく簡単に言うと、動物の心臓はたんぱく質以外の細胞を破壊する科学物質の風呂に浸かっているような状態だ。ゆえに空の”ゴーストハート”は患者自身の幹細胞によって壊されてしまう。

そこで生体物質を採用した心臓を人工循環システムと肺(バイオリアクター)となるデバイスに接続し、内臓として機能するまで待ってから、患者に移植する。ラットや豚を利用した実験はすでに成功している。

同様の技術は、膀胱や気管といったより単純な内臓において部分的な成功をおさめている。だが人工的に作られた心臓で安定した血流を供給するという試みを完成させたのはテイラー博士である。いつの日か心臓移植待ちの長大なリストがなくなることもあるかもしれない。

1. 注射式脳メッシュ

ハーバード大学で研究されているのが導電性ポリマーのメッシュである。これは脳に注射すると、すみずみまで浸透し、脳と混ざり合う。

2匹のマウスによる実験では、16個の電気素子を持つメッシュを脳に移植した結果、5週間拒絶反応が一切見られなかったという。素子を数百個にまで増やしたデバイスをもっと広い範囲で使用すれば、将来的には個々の神経細胞にいたるまでの脳内の活動をモニターできるようになる。またパーキンソン病などの神経に起因する病気の治療にも応用できるかもしれない。

この技術があれば、認知機能や感情といった脳の働きについてさらに理解が進むことだろう。神経科学と物理科学の溝が埋まれば、数多くの高度な発展が見込める違いない。スーパーヒーローが誕生する日も遠くない……かもしれない。

via:10 Impressively Futuristic Recent Medical Breakthroughs/

☆これらの技術を使って長生きしたい!

Youtube版もよろしくお願い致しますm(__)m