おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

![0_e53]()

科学が、迷信や魔術と相いれる余地はない。歴史を通してみても、科学的な疑問に対して魔術的な答えが出た試しはない。

しかし、考古学の世界は実に奥が深い。偏見のない考古学者ですら、どう見ても科学では説明できない力をもっているとしか思えない古代の遺物の存在を信じているというのだ。

ここではそんな呪いがつきまとう10の遺物について見ていくことにしよう。

10. ローマ帝国が使用した投石の石![1_e53]()

1980年代後半、イスラエルとシリアの国境付近で、ローマ帝国が敵の防壁を破るために使った原始的な投石用の石が発見された。記録によると、古代都市ガムラがローマ帝国に防壁を壊されて攻撃され、9000人の市民が囚われの身になることを怖れて峡谷に身を投げて死んだという。

2015年、博物館の中庭にこれら投石が2つ、忽然と現われるまで、これが盗難にあっていたことに誰も気づかなかった。石と共にメモがおいてあり、それによると、この石は1995年に盗んだものだが返却するとあった。「これらは、ガムラの頂のふもとにあった居住地から発掘されたものだが、1995年7月にこの石を盗んで以来、悪いことばかり起きる。古代遺物は盗まないほうがいい」と書かれていたという。

9. ポンペイ人の遺物![2_e45]()

伝説によると、ローマ軍に聖地を破壊されてから、ポンペイは神に呪われたらしい。ポンペイの考古学者、マッシーモ・オサンナは、一年の間に100もの小包を受け取った。中身はモザイクタイル、フレスコ画のかけら、無傷の像など、皆、ポンペイ遺跡から盗まれたもので、盗んだ者たちが返却してきたのだ。

添えられていた手紙によると、これらの品々を盗んでからというもの、不幸なことばかり起こるという。5つの小包を返却してきたあるスペインの泥棒は、家族全員に呪いがふりかかったという。オサンナは「わたしがポンペイから持ち返ったもの」と題して、受け取った手紙をすべて展示しようと考えている。さらにサブタイトルをこうつけるといいかもしれない。「思わぬ不幸のお土産つき」と。

8. セニキアヌスの指輪![3_e44]()

この指輪は1700年代後半に発見され、現在はナショナル・トラストが所蔵している。12グラムの金でできたとても大きな指輪で、手袋の上から親指にするものと思われる。ラテン語で「セニキアヌス、神とともにあれ」と刻印されている。

発見から数十年後、この指輪のことを書いた古代ローマの石板が発見された。そこにはシルウィアヌスという名の古代ローマ人によって、ノーデンス神に指輪が盗まれたことが知らされ、「指輪がノーデンスの神殿に戻ってくるまでは、セニキアヌスという名をもつ者は皆、健康を害する」と書かれている。

この話にピンときたとしたら、それはオックスフォードの教授で作家であるJ・R・R・トールキンが呪いの指輪の話にヒントを得た作品を読んだことがあるからだろう。指輪の実物が『ホビットの冒険』の初版本ととも展示されることも多いという。

7. マオリ族のクジラの骨でできた鞭の持ち手![4_e40]()

ジェームズ・レディ・クレンドンは、最初にニュージーランドに入植したヨーロッパ人のひとりで、原住民のマオリ族とヨーロッパ人の対話を橋渡しをした。ニュージーランド初の銀行頭取であり、初のアメリカ領事でもあった。

ニュージーランド、ラウェネにあるクレンドンハウスは、生前の彼のさまざまな所蔵品、多くはマオリ族の工芸品を展示している博物館だが、ここからクジラの骨でできた鞭の持ち手が盗まれた。手癖の悪い不届き者は、これらマオリの品には、扱い方を間違えると自然と呪いが宿ることを知らなかったようだ。

この鞭の持ち手はクレンドンの長男のものだったが、盗難から一ヶ月もたたないうちにクレンドンハウスに戻ってきた。当の泥棒の知人という人間が直接届けてきたのだが、どうやら盗難後、泥棒に災難という災難が次々とふりかかったため、返却することにしたらしい。罪には問われなかったようだが、警察によると、これを所有した者は、なにかに失敗をするたびに地獄の苦しみを味わったという。

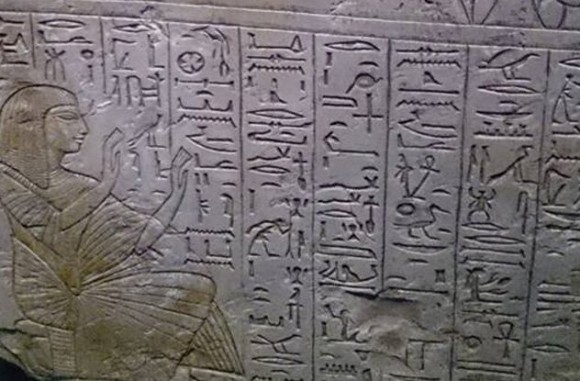

6. エジプトの彫刻物![5_e32]()

あるドイツ人男性が2004年にエジプトを訪ねたとき、象形文字が刻まれたある遺物を失敬してきた。この彫刻物は、のちにベルリンのエジプト大使館に返還されたが、返したのは当の本人ではなく、その義理の息子だった。本人は死んでしまったため返すことができなかったのだ。

その男性は旅から戻ってすぐに、原因不明の麻痺や発熱に襲われ、急にガンを発症して死んでしまったという。男性の魂が安らかに眠れるよう、また義理の息子や親戚に盗難の咎が及ばないよう、その彫刻物は返還されたというわけだ。大使館は真偽のほどを調べるためと称してこの彫刻物をエジプトに送り返したが、できるだけ遠くへ手放したかったのかもしれない。

5. ゲティスバーグ古戦場の石![6_e26]()

ポンペイ遺跡と同様、ゲティスバーグ公園もまた毎年、たくさんの小包を受け取っている。古戦場跡から記念品として持ち出されたただの小枝や石などなのだが、添えられている手紙は一様に、これらのものにはみんな呪いが宿っていると嘆いていたという。

手紙を送ってきたある者は、仕事中に怪我をしたり、何度も手術を受けたり、人間関係がうまくいかなくなったりした。またある人は、妻や息子や家を失い、9年も刑務所に入るはめになったという。パークレンジャーたちは、訪れる人たちに優しく諭している。

ここの歴史の一部を家に持って帰りたいと思ったとしても、どんなに小さなものであっても、そのままそってしておいてもらうほうがいいのだと。

4. ヴァージニアシティの墓石![7_e25]()

町のあちこちに無造作に埋葬されている死者たちの問題をなんとかしようと、1867年にネバダ州の鉱山町ヴァージニアシティに一大墓地がつくられた。しかし、寂れていたこの町が、2000年に史跡として再開されて以来、たくさんあったはずの墓石がなくなってしまった。結局、それがごっそり戻ってくることになったのだが。

墓地の責任者のキャンダス・ウィーラーは、泥棒たちがなぜ墓石を盗むのかを調べた。すると、彼らは墓石をドアストッパーや、庭の装飾など、ごくありふれたことに利用していた。だが、それも彼らに財政難や離婚や死などの不幸がふりかかるまでのことだった。泥棒たちは、自分たちの呪いがとけるよう、墓石がそれぞれの墓にきちんと戻されたかどうかをしきりと知りたがったという。

3. ネイティブアメリカンの遺物![8_e24]()

1905年、モルモン教徒の移住者が住み始めてから、ユタ州の小さな町ブランディングは、アナサジ族の遺物の宝庫として知られるようになった。

1950年代、地元の考古学者ウィンストン・ハーストはまだ少年だった頃、陶器のかけらや、矢じり、ありとあらゆる雑多な遺物が地面に雑然と転がっているのを発見した。1960年代までに、住人たちがときに重機を使って、このあたりをもっと深く掘ってしまった。

ハーストはこれは略奪であり、冒涜にほかならないと思い始め、こうした遺物を貪欲に自分の懐におさめ、売りさばいていた友人たちと仲たがいした。

1986年にFBIが乗り込んできて、公有地から不法に持ち去られた900点以上の遺物を押収した。こうした手入れのおかげで、違法な収集は少なくなったが、インターネットの出現で密かな売却は後を絶たなかった。

2009年には、150人のFBI捜査官がこの小さな町に押し寄せた。盗んだ遺物を売りさばいていた罪で逮捕された者の中には、保安官のきょうだいや地元の医者までいた。医者のジム・レッドはハーストの幼馴染で、彼がこれらの遺物を初めて見つけたときにも同行していた。レッドは逮捕の翌日自殺をはかり、事件に関わったほかのふたりも数ヶ月以内にやはり自殺した。

2. ヴィガンゴの木製彫刻![9_e24]()

ゴフとは、ケニヤの部族内に昔から続く男だけの社会のことで、熟練の彫刻師が硬木から、ヴィガンゴという込み入った彫り物を作る。これは、部族の死者に捧げられるだけでなく、死者の魂に実際に形を与えたものと信じられている。

ヴィガンゴは、芸術品として西洋人に重宝され、盗まれたものが高値で取引された。しかし、ヴィガンゴの呪いは盗んだ泥棒ではなく、部族にふりかかった。

ヴィガンゴは、生贄や神酒を捧げてきちんと保管しなくてはならないし、あった場所から動かしてはいけないことになっている。1999年にある考古学者が部族を訪ねると、いくつかの像が行方不明になっていて、その罰なのか、何年も日照りが続いたり、部族内の何人かが急死したりした。何年もの法廷闘争の末、ヴィガンゴはケニアの博物館に返還され、それがゴフに戻された。これらは金属のケージで守られ、二度と盗まれないよ

うになっているという。

1. 化石の森国立公園の珪化木![10_e19]()

アリゾナ州にあるこの公園には、つい失敬したくなる誘惑にかられる土産物が、至る所にある。ここには、世界最大の色彩豊かな化石化した木、珪化木が集積しているのだ。

特に巨大な集積は、レンジャーの間で"良心の山"として知られ、泥棒たちによって何年にも渡って返還されたものなのだ。これらの返却物には、少なくとも1200通の手紙がそえられていて、1934年にさかのぼるものもあった。ふたりの作家が、そのうち驚くような内容のもの50通あまりを抜粋して、本にまとめた。泥棒にも道義心があることに、作家たちが飛びつかないわけがなかったのだ。

「家に帰ると、まず義母が腎臓疾患になったことがわかり、飼い犬が死んだ。自分自身、ひどい交通事故で九死に一生を得たし、トラックが大破して大修理をしなければならなくなり、飼い猫も死んだ。昨夜は・・・・家のガス漏れのせいで、しばらく避難しなくてはならなくなった。お願いだから、これ以上不幸が起こるまえに、この化石を元に戻して欲しい」

ローマ人もマオリ人もエジプト人も、原住民の呪いも、とてつもなく古い木にはかなわないようだ。

via:10 Stolen Ancient Artifacts That Carried Curses

☆呪いなんか、信じる奴おったんやなぁ!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

科学が、迷信や魔術と相いれる余地はない。歴史を通してみても、科学的な疑問に対して魔術的な答えが出た試しはない。

しかし、考古学の世界は実に奥が深い。偏見のない考古学者ですら、どう見ても科学では説明できない力をもっているとしか思えない古代の遺物の存在を信じているというのだ。

ここではそんな呪いがつきまとう10の遺物について見ていくことにしよう。

10. ローマ帝国が使用した投石の石

1980年代後半、イスラエルとシリアの国境付近で、ローマ帝国が敵の防壁を破るために使った原始的な投石用の石が発見された。記録によると、古代都市ガムラがローマ帝国に防壁を壊されて攻撃され、9000人の市民が囚われの身になることを怖れて峡谷に身を投げて死んだという。

2015年、博物館の中庭にこれら投石が2つ、忽然と現われるまで、これが盗難にあっていたことに誰も気づかなかった。石と共にメモがおいてあり、それによると、この石は1995年に盗んだものだが返却するとあった。「これらは、ガムラの頂のふもとにあった居住地から発掘されたものだが、1995年7月にこの石を盗んで以来、悪いことばかり起きる。古代遺物は盗まないほうがいい」と書かれていたという。

9. ポンペイ人の遺物

伝説によると、ローマ軍に聖地を破壊されてから、ポンペイは神に呪われたらしい。ポンペイの考古学者、マッシーモ・オサンナは、一年の間に100もの小包を受け取った。中身はモザイクタイル、フレスコ画のかけら、無傷の像など、皆、ポンペイ遺跡から盗まれたもので、盗んだ者たちが返却してきたのだ。

添えられていた手紙によると、これらの品々を盗んでからというもの、不幸なことばかり起こるという。5つの小包を返却してきたあるスペインの泥棒は、家族全員に呪いがふりかかったという。オサンナは「わたしがポンペイから持ち返ったもの」と題して、受け取った手紙をすべて展示しようと考えている。さらにサブタイトルをこうつけるといいかもしれない。「思わぬ不幸のお土産つき」と。

8. セニキアヌスの指輪

この指輪は1700年代後半に発見され、現在はナショナル・トラストが所蔵している。12グラムの金でできたとても大きな指輪で、手袋の上から親指にするものと思われる。ラテン語で「セニキアヌス、神とともにあれ」と刻印されている。

発見から数十年後、この指輪のことを書いた古代ローマの石板が発見された。そこにはシルウィアヌスという名の古代ローマ人によって、ノーデンス神に指輪が盗まれたことが知らされ、「指輪がノーデンスの神殿に戻ってくるまでは、セニキアヌスという名をもつ者は皆、健康を害する」と書かれている。

この話にピンときたとしたら、それはオックスフォードの教授で作家であるJ・R・R・トールキンが呪いの指輪の話にヒントを得た作品を読んだことがあるからだろう。指輪の実物が『ホビットの冒険』の初版本ととも展示されることも多いという。

7. マオリ族のクジラの骨でできた鞭の持ち手

ジェームズ・レディ・クレンドンは、最初にニュージーランドに入植したヨーロッパ人のひとりで、原住民のマオリ族とヨーロッパ人の対話を橋渡しをした。ニュージーランド初の銀行頭取であり、初のアメリカ領事でもあった。

ニュージーランド、ラウェネにあるクレンドンハウスは、生前の彼のさまざまな所蔵品、多くはマオリ族の工芸品を展示している博物館だが、ここからクジラの骨でできた鞭の持ち手が盗まれた。手癖の悪い不届き者は、これらマオリの品には、扱い方を間違えると自然と呪いが宿ることを知らなかったようだ。

この鞭の持ち手はクレンドンの長男のものだったが、盗難から一ヶ月もたたないうちにクレンドンハウスに戻ってきた。当の泥棒の知人という人間が直接届けてきたのだが、どうやら盗難後、泥棒に災難という災難が次々とふりかかったため、返却することにしたらしい。罪には問われなかったようだが、警察によると、これを所有した者は、なにかに失敗をするたびに地獄の苦しみを味わったという。

6. エジプトの彫刻物

あるドイツ人男性が2004年にエジプトを訪ねたとき、象形文字が刻まれたある遺物を失敬してきた。この彫刻物は、のちにベルリンのエジプト大使館に返還されたが、返したのは当の本人ではなく、その義理の息子だった。本人は死んでしまったため返すことができなかったのだ。

その男性は旅から戻ってすぐに、原因不明の麻痺や発熱に襲われ、急にガンを発症して死んでしまったという。男性の魂が安らかに眠れるよう、また義理の息子や親戚に盗難の咎が及ばないよう、その彫刻物は返還されたというわけだ。大使館は真偽のほどを調べるためと称してこの彫刻物をエジプトに送り返したが、できるだけ遠くへ手放したかったのかもしれない。

5. ゲティスバーグ古戦場の石

ポンペイ遺跡と同様、ゲティスバーグ公園もまた毎年、たくさんの小包を受け取っている。古戦場跡から記念品として持ち出されたただの小枝や石などなのだが、添えられている手紙は一様に、これらのものにはみんな呪いが宿っていると嘆いていたという。

手紙を送ってきたある者は、仕事中に怪我をしたり、何度も手術を受けたり、人間関係がうまくいかなくなったりした。またある人は、妻や息子や家を失い、9年も刑務所に入るはめになったという。パークレンジャーたちは、訪れる人たちに優しく諭している。

ここの歴史の一部を家に持って帰りたいと思ったとしても、どんなに小さなものであっても、そのままそってしておいてもらうほうがいいのだと。

4. ヴァージニアシティの墓石

町のあちこちに無造作に埋葬されている死者たちの問題をなんとかしようと、1867年にネバダ州の鉱山町ヴァージニアシティに一大墓地がつくられた。しかし、寂れていたこの町が、2000年に史跡として再開されて以来、たくさんあったはずの墓石がなくなってしまった。結局、それがごっそり戻ってくることになったのだが。

墓地の責任者のキャンダス・ウィーラーは、泥棒たちがなぜ墓石を盗むのかを調べた。すると、彼らは墓石をドアストッパーや、庭の装飾など、ごくありふれたことに利用していた。だが、それも彼らに財政難や離婚や死などの不幸がふりかかるまでのことだった。泥棒たちは、自分たちの呪いがとけるよう、墓石がそれぞれの墓にきちんと戻されたかどうかをしきりと知りたがったという。

3. ネイティブアメリカンの遺物

1905年、モルモン教徒の移住者が住み始めてから、ユタ州の小さな町ブランディングは、アナサジ族の遺物の宝庫として知られるようになった。

1950年代、地元の考古学者ウィンストン・ハーストはまだ少年だった頃、陶器のかけらや、矢じり、ありとあらゆる雑多な遺物が地面に雑然と転がっているのを発見した。1960年代までに、住人たちがときに重機を使って、このあたりをもっと深く掘ってしまった。

ハーストはこれは略奪であり、冒涜にほかならないと思い始め、こうした遺物を貪欲に自分の懐におさめ、売りさばいていた友人たちと仲たがいした。

1986年にFBIが乗り込んできて、公有地から不法に持ち去られた900点以上の遺物を押収した。こうした手入れのおかげで、違法な収集は少なくなったが、インターネットの出現で密かな売却は後を絶たなかった。

2009年には、150人のFBI捜査官がこの小さな町に押し寄せた。盗んだ遺物を売りさばいていた罪で逮捕された者の中には、保安官のきょうだいや地元の医者までいた。医者のジム・レッドはハーストの幼馴染で、彼がこれらの遺物を初めて見つけたときにも同行していた。レッドは逮捕の翌日自殺をはかり、事件に関わったほかのふたりも数ヶ月以内にやはり自殺した。

2. ヴィガンゴの木製彫刻

ゴフとは、ケニヤの部族内に昔から続く男だけの社会のことで、熟練の彫刻師が硬木から、ヴィガンゴという込み入った彫り物を作る。これは、部族の死者に捧げられるだけでなく、死者の魂に実際に形を与えたものと信じられている。

ヴィガンゴは、芸術品として西洋人に重宝され、盗まれたものが高値で取引された。しかし、ヴィガンゴの呪いは盗んだ泥棒ではなく、部族にふりかかった。

ヴィガンゴは、生贄や神酒を捧げてきちんと保管しなくてはならないし、あった場所から動かしてはいけないことになっている。1999年にある考古学者が部族を訪ねると、いくつかの像が行方不明になっていて、その罰なのか、何年も日照りが続いたり、部族内の何人かが急死したりした。何年もの法廷闘争の末、ヴィガンゴはケニアの博物館に返還され、それがゴフに戻された。これらは金属のケージで守られ、二度と盗まれないよ

うになっているという。

1. 化石の森国立公園の珪化木

アリゾナ州にあるこの公園には、つい失敬したくなる誘惑にかられる土産物が、至る所にある。ここには、世界最大の色彩豊かな化石化した木、珪化木が集積しているのだ。

特に巨大な集積は、レンジャーの間で"良心の山"として知られ、泥棒たちによって何年にも渡って返還されたものなのだ。これらの返却物には、少なくとも1200通の手紙がそえられていて、1934年にさかのぼるものもあった。ふたりの作家が、そのうち驚くような内容のもの50通あまりを抜粋して、本にまとめた。泥棒にも道義心があることに、作家たちが飛びつかないわけがなかったのだ。

「家に帰ると、まず義母が腎臓疾患になったことがわかり、飼い犬が死んだ。自分自身、ひどい交通事故で九死に一生を得たし、トラックが大破して大修理をしなければならなくなり、飼い猫も死んだ。昨夜は・・・・家のガス漏れのせいで、しばらく避難しなくてはならなくなった。お願いだから、これ以上不幸が起こるまえに、この化石を元に戻して欲しい」

ローマ人もマオリ人もエジプト人も、原住民の呪いも、とてつもなく古い木にはかなわないようだ。

via:10 Stolen Ancient Artifacts That Carried Curses

☆呪いなんか、信じる奴おったんやなぁ!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!