↓↓安い!!初月300円で学べます!↓↓

![]()

↑↑クリックしてね!!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

![5_e10]()

人類は黎明期から自然が生み出すイノベーションに驚嘆してきた。数千年前、祖先たちは肉食動物の思考や忍び寄る技術を真似て狩猟の技を磨いた。テクノロジーが発達した現在でさえ、自然はその魅力を失っていない。いくつもの発明が植物界や動物界を観察することでヒントを得てきたのだ。

10. 水を集める素材――ナミブデザートビートル

![1_e11]() image credit:mnn.com

image credit:mnn.com

アフリカのナミブ砂漠は雨に恵まれなかった。そこは灼熱の地であるが、朝になれば砂丘を恵の霧が覆う場所だ。またナミブデザートビートルの住処でもある。

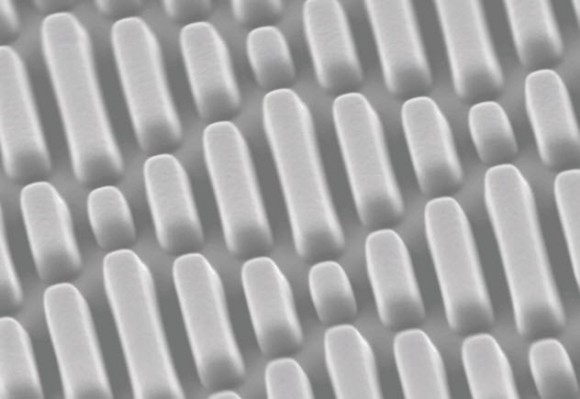

ビートルの殻には親水性の小さなコブが並んでいる。そこに霧の湿気が徐々に溜まり水滴になると、今度は撥水性の溝を伝って口まで流れ、渇きを癒すことができる。

MITのエンジニアはこの仕組みを拝借し、空気中から水を集める素材を作り出した。ガラスとプラスチックで構成され、同じような突起が並んでいる。スポンジ状の素材で、疎水性のシートに親水性のドットを印刷するだけで安くかつ簡単に作成可能だ。

テントに使えば、毎朝1日分の水を確保することができるだろう。さらにナミブデザートビートルは熱に耐性があり、殻には赤外線を反射する機能があることも推測されている。こちらはロケットなど、耐熱性が必要な機器に応用されるかもしれない。

9. 生体マイクロロボット――ヤツメウナギ

![2_e14]() image credit:popsci.

image credit:popsci.

医者が体内に潜り込むことができれば、色々なことがずっと楽になる。撮像技術はしばしば非常に不鮮明であり、MRIなどの機器は高価で非常にかさばる。

しかし近い将来、血管の中に入り込めるほど小さいマシンが発明されるだろう。サイバープラズム(Cyberplasm)はある意味生きているロボットだ。

そこに搭載されたセンサーは実際に哺乳類の細胞から得たもので、生物とまったく同じように化学物質や光に反応する。目や鼻となるセンサーを備え、グルコースを動力とする人工神経システムが刺激を記録。すると実際の脳と同じように電気信号に変換する。

サイバープラズムのモデルになったのはヤツメウナギだ。ヤツメウナギの神経系は非常に単純で、簡単に模倣して、ロボットの体内に組み込むことができる。そのうちヤツメウナギに似たロボットが、癌や血栓を探して患者の体内で泳ぐ日が来ることだろう。

8. ロボットアーム――ゾウ

![3_e14]() image credit: festo.com

image credit: festo.com

4万以上の筋肉で構成されるゾウの鼻は、人間の手に匹敵するほど器用で、枝からリンゴをもぎ取ったり、木自体を倒したりすることができる。その多目的なデザインがロボットアームのヒントになった。ドイツのフエスト社が開発したバイオニック・ハンドリング・アシスタント(Bionic Handling Assistant)はハンドリング技術をまったく変えてしまうかもしれない。

先端に4本の金属製の爪が備わるそれは、人間の赤ちゃんのように試行錯誤を繰り返しながら学習する。手を伸ばしたり、物をつかんだりしつつ、人工筋肉を動かすチューブ内の圧力調整を計測し、その変化を記憶するのである。

ポリアミド製の素材は重量ある物体に耐えるだけの強度がある一方、卵をつかんだりといった繊細な動きを行う器用さも備える。工場、研究所、病院など、様々な場所で威力を発揮することだろう。

7. 新幹線――カワセミとフクロウ

![4_e12]() image credit:asknature.org

image credit:asknature.org

日本の新幹線がトンネルから脱出する際、俗に「トンネルドン」と呼ばれるトンネル微気圧波が発生する。高速で空気を押しやるために風の壁が作られ、砲音のような騒音が発生するうえ、車体が減速するのでエネルギーも無駄になる。

その解決方法は鳥から得た。

カワセミの流線型のくちばしは魚を獲るうえで非常に実用的だ。先端が尖っているために水しぶきを上げずとも川の中にダイブできるのだ。水がくちばしに沿って後ろへ流れ、衝撃が減少するからだ。

エンジニアであり、日本野鳥の会会員でもある中津英治は、新幹線の丸みを帯びた先端をカワセミのくちばしに似せてみた。こうして現在の新幹線はエネルギーをロスすることなく時速300キロで疾走できるようになった。

稲妻のような騒音対策には、フクロウからもヒントをもらっている。警戒心の強いネズミでさえ気がつかないほど静かに飛行できる、フクロウの羽の形状が取り入れられているのだ。

6. 軟体ロボット――タコ

![5_e10]() image credit:nature.com

image credit:nature.com

ロボットがゴツゴツと硬いだなんて誰が言った? イタリアのチームは、タコの体を参考にしてぐにゃぐにゃとした軟体ロボットを作り上げた。これは泳いだり、つかんだり、這い回ったりすることが可能だが、それぞれの演算を大幅に抑えることに成功している。

硬いボディを持つロボットのように数学的に予測された動作をする代わりに、タコ型ロボットは縮んだり、うねったり、巻いたりする。そこにガッチリとした手足や固定された関節は存在しない。

硬い骨格を使ったロボットは、細心の注意を払ってプログラムを組み上げ、衝突を避けねばならない。また人間や見知らぬ地形がある状況では、不安定になり、危険ですらある。

軟体ロボットならばずっと安全で、体をよじって形を変えて周囲の環境に適応できる。これを活かして、事前のプログラムがなくても、身動きを取れなくなった人間を救助したり、人と交流できるようになる可能性もある。

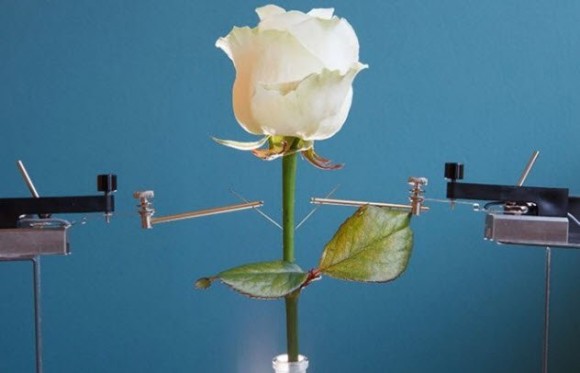

5. サイボーグフラワー――バラ

![6_e8]() image credit:seeker.com

image credit:seeker.com

バラに導電性があることをご存知だろうか?

スウェーデンの研究チームは、植物の内部に極細のワイヤーを通すことで、これを実現した。有機ポリマー溶液にバラを浸けてからその皮をむき、幹の中に張り巡らされた極細のポリマー”ワイヤー”を露出させる。ここには導電性があることが証明されている。

これによって、霜が降りる前に花を咲かせるなど、バラの生理を制御することが可能になる。こうした改変技術は果実やタネにまでは使用できない。

恒久的な改変は生態系に悪影響が出るおそれもあるが、この技術があればそのスイッチを簡単に切り替えることができる。

4. 抗菌カテーテル――ヘビ

![7_e7]() image credit:medicaldesign.com

image credit:medicaldesign.com

滑らかで耐久性が高いヘビ皮は、水着から靴まで様々な利用価値がある。だがカテーテルは予想外だろう。

病院には無数の人間が出入りするため、細菌で汚染されやすいことは周知の事実だ。ここが感染源になるリスクは否定できない。

エンジニアのトニー・ブレナンはヘビ皮が非常に清潔であることを発見した。その表面は歯のような鱗で覆われており、ヘドロ、藻類、フジツボの類が体に付着することを防いでいる。ついでに大腸菌をはじめとする病原菌まで防ぐのだからありがたい。

これを応用しようと考えたのがシャークレット社だ。現在、感染症を防止してくれるヘビ皮でできたカテーテルを開発中である。

3. ワクチン、DNA、幹細胞の保存――テマリカタヒバ、クマムシなど

![8_e6]() image credit:wikipedia

image credit:wikipedia

復活草と呼ばれるテマリカタヒバは、過酷な気候のために乾燥して”死ぬ”。そのまま数年、ときには数十年と待ち、雨が降ると復活して、緑を芽生えさせる。

クマムシは地球上で最もタフな動物の1種である。宇宙、絶対零度という超低温、150度という高温、放射線、水がない環境――こうした環境に晒されるとしなびてしまう。そして周囲が安全になると何事もなかったかのように再び目を覚ます。ほかにもアルテミア、線虫、酵母菌も似たような仮死技術を身につけている。

こうした生き物は、体内の全水分を糖に変える。糖が硬化してガラスになると、仮死状態のまま長期間生き続けることができる。むろん人間が同じことをすれば命を落とす。だがワクチン、DNA、幹細胞なら長期間の保存が可能になる。

毎年、200万人の子供が簡単に予防できるはずの病で亡くなっている。暑い環境ではワクチンがすぐにダメになってしまう。しかし糖保存料は固まってミクロレベルのビーズとなり、利用可能な期間を数年にも引き伸ばしてくれる。

2. 水の上を跳ねるロボット――アメンボ

![9_e5]() image credit: vocativ.com

image credit: vocativ.com

アメンボが水面を滑るように移動できるのは、液体の”膜”のおかげだ。それは凝集性という力によって分子がくっつこうとする現象で、表面張力と呼ばれる。

あるロボットは、水面を歩くと言うよりは跳ねることができる。柔らかいボディはわずか68ミリグラム。水面を歩くロボットは以前に開発されているが、ジャンプ能力は非常に独創的である。

開発に当たって参考にされたのはアメンボだ。アメンボは足を徐々に加速させ、ジャンプの瞬間まで水を離さない。巧みに力を調節することで、水面の張力を壊さないようにするのだ。

アメンボロボットもこれを真似して、水の”膜”の限界を超えないよう徐々に力を加える。この動作はノミの足の動きを真似たもので、なんと14センチも跳ねることができる。監視活動や救助活動で活躍してくれるだろう。

1. X線画像――ロブスター

![10_e5]() image credit:en.richardvanhooijdonk.com

image credit:en.richardvanhooijdonk.com

X線の扱いは難しい。空港のX線検査装置がやたらと大きいのはそのためだ。しかしロブスターの目を真似することで、それがぐっと改善された。

ロブスターはレンズで光を屈折させるのではなく、反射によって物を見る。その目は平らな鏡のような四角いもので覆われており、これが正確な角度で光を反射するためにあらゆる方向から像を結ぶことができる。

こうした仕組みは宇宙を観測する望遠鏡にも有効である。通常の鏡ではX線が通過してしまうために、ロブスターの目の形状を応用しつつ、鉛ガラス製の四角い中空管の配列が開発された。X線を反射するその素材は目のような球形に曲げられて望遠鏡に組み込まれている。

ロブスターの目は他にも、マイクロチップやLEXID(Lobster Eye X-ray Imaging Device)という懐中電灯のようなX線撮像機器のヒントにもなった。後者は8センチの厚さの壁を透視できるものだ。

LEXIDが力を弱めたX線を壁に向かって照射すると、一部が壁の向こうにある物体から反射される。この信号を中空管に通過させ、まさにロブスターの目のように映像を作り出すのだ。

☆業界も業種も違うのにどうやって知ってんやろ?

![BitMiner - free and simple next generation Bitcoin mining software]()

↑ ↑ ↑ ビットコインがタダで手に入ります!クリックしてね(^O^)

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

↑↑クリックしてね!!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

人類は黎明期から自然が生み出すイノベーションに驚嘆してきた。数千年前、祖先たちは肉食動物の思考や忍び寄る技術を真似て狩猟の技を磨いた。テクノロジーが発達した現在でさえ、自然はその魅力を失っていない。いくつもの発明が植物界や動物界を観察することでヒントを得てきたのだ。

10. 水を集める素材――ナミブデザートビートル

image credit:mnn.com

image credit:mnn.comアフリカのナミブ砂漠は雨に恵まれなかった。そこは灼熱の地であるが、朝になれば砂丘を恵の霧が覆う場所だ。またナミブデザートビートルの住処でもある。

ビートルの殻には親水性の小さなコブが並んでいる。そこに霧の湿気が徐々に溜まり水滴になると、今度は撥水性の溝を伝って口まで流れ、渇きを癒すことができる。

MITのエンジニアはこの仕組みを拝借し、空気中から水を集める素材を作り出した。ガラスとプラスチックで構成され、同じような突起が並んでいる。スポンジ状の素材で、疎水性のシートに親水性のドットを印刷するだけで安くかつ簡単に作成可能だ。

テントに使えば、毎朝1日分の水を確保することができるだろう。さらにナミブデザートビートルは熱に耐性があり、殻には赤外線を反射する機能があることも推測されている。こちらはロケットなど、耐熱性が必要な機器に応用されるかもしれない。

9. 生体マイクロロボット――ヤツメウナギ

image credit:popsci.

image credit:popsci.医者が体内に潜り込むことができれば、色々なことがずっと楽になる。撮像技術はしばしば非常に不鮮明であり、MRIなどの機器は高価で非常にかさばる。

しかし近い将来、血管の中に入り込めるほど小さいマシンが発明されるだろう。サイバープラズム(Cyberplasm)はある意味生きているロボットだ。

そこに搭載されたセンサーは実際に哺乳類の細胞から得たもので、生物とまったく同じように化学物質や光に反応する。目や鼻となるセンサーを備え、グルコースを動力とする人工神経システムが刺激を記録。すると実際の脳と同じように電気信号に変換する。

サイバープラズムのモデルになったのはヤツメウナギだ。ヤツメウナギの神経系は非常に単純で、簡単に模倣して、ロボットの体内に組み込むことができる。そのうちヤツメウナギに似たロボットが、癌や血栓を探して患者の体内で泳ぐ日が来ることだろう。

8. ロボットアーム――ゾウ

image credit: festo.com

image credit: festo.com4万以上の筋肉で構成されるゾウの鼻は、人間の手に匹敵するほど器用で、枝からリンゴをもぎ取ったり、木自体を倒したりすることができる。その多目的なデザインがロボットアームのヒントになった。ドイツのフエスト社が開発したバイオニック・ハンドリング・アシスタント(Bionic Handling Assistant)はハンドリング技術をまったく変えてしまうかもしれない。

先端に4本の金属製の爪が備わるそれは、人間の赤ちゃんのように試行錯誤を繰り返しながら学習する。手を伸ばしたり、物をつかんだりしつつ、人工筋肉を動かすチューブ内の圧力調整を計測し、その変化を記憶するのである。

ポリアミド製の素材は重量ある物体に耐えるだけの強度がある一方、卵をつかんだりといった繊細な動きを行う器用さも備える。工場、研究所、病院など、様々な場所で威力を発揮することだろう。

7. 新幹線――カワセミとフクロウ

image credit:asknature.org

image credit:asknature.org日本の新幹線がトンネルから脱出する際、俗に「トンネルドン」と呼ばれるトンネル微気圧波が発生する。高速で空気を押しやるために風の壁が作られ、砲音のような騒音が発生するうえ、車体が減速するのでエネルギーも無駄になる。

その解決方法は鳥から得た。

カワセミの流線型のくちばしは魚を獲るうえで非常に実用的だ。先端が尖っているために水しぶきを上げずとも川の中にダイブできるのだ。水がくちばしに沿って後ろへ流れ、衝撃が減少するからだ。

エンジニアであり、日本野鳥の会会員でもある中津英治は、新幹線の丸みを帯びた先端をカワセミのくちばしに似せてみた。こうして現在の新幹線はエネルギーをロスすることなく時速300キロで疾走できるようになった。

稲妻のような騒音対策には、フクロウからもヒントをもらっている。警戒心の強いネズミでさえ気がつかないほど静かに飛行できる、フクロウの羽の形状が取り入れられているのだ。

6. 軟体ロボット――タコ

image credit:nature.com

image credit:nature.comロボットがゴツゴツと硬いだなんて誰が言った? イタリアのチームは、タコの体を参考にしてぐにゃぐにゃとした軟体ロボットを作り上げた。これは泳いだり、つかんだり、這い回ったりすることが可能だが、それぞれの演算を大幅に抑えることに成功している。

硬いボディを持つロボットのように数学的に予測された動作をする代わりに、タコ型ロボットは縮んだり、うねったり、巻いたりする。そこにガッチリとした手足や固定された関節は存在しない。

硬い骨格を使ったロボットは、細心の注意を払ってプログラムを組み上げ、衝突を避けねばならない。また人間や見知らぬ地形がある状況では、不安定になり、危険ですらある。

軟体ロボットならばずっと安全で、体をよじって形を変えて周囲の環境に適応できる。これを活かして、事前のプログラムがなくても、身動きを取れなくなった人間を救助したり、人と交流できるようになる可能性もある。

5. サイボーグフラワー――バラ

image credit:seeker.com

image credit:seeker.comバラに導電性があることをご存知だろうか?

スウェーデンの研究チームは、植物の内部に極細のワイヤーを通すことで、これを実現した。有機ポリマー溶液にバラを浸けてからその皮をむき、幹の中に張り巡らされた極細のポリマー”ワイヤー”を露出させる。ここには導電性があることが証明されている。

これによって、霜が降りる前に花を咲かせるなど、バラの生理を制御することが可能になる。こうした改変技術は果実やタネにまでは使用できない。

恒久的な改変は生態系に悪影響が出るおそれもあるが、この技術があればそのスイッチを簡単に切り替えることができる。

4. 抗菌カテーテル――ヘビ

image credit:medicaldesign.com

image credit:medicaldesign.com滑らかで耐久性が高いヘビ皮は、水着から靴まで様々な利用価値がある。だがカテーテルは予想外だろう。

病院には無数の人間が出入りするため、細菌で汚染されやすいことは周知の事実だ。ここが感染源になるリスクは否定できない。

エンジニアのトニー・ブレナンはヘビ皮が非常に清潔であることを発見した。その表面は歯のような鱗で覆われており、ヘドロ、藻類、フジツボの類が体に付着することを防いでいる。ついでに大腸菌をはじめとする病原菌まで防ぐのだからありがたい。

これを応用しようと考えたのがシャークレット社だ。現在、感染症を防止してくれるヘビ皮でできたカテーテルを開発中である。

3. ワクチン、DNA、幹細胞の保存――テマリカタヒバ、クマムシなど

image credit:wikipedia

image credit:wikipedia復活草と呼ばれるテマリカタヒバは、過酷な気候のために乾燥して”死ぬ”。そのまま数年、ときには数十年と待ち、雨が降ると復活して、緑を芽生えさせる。

クマムシは地球上で最もタフな動物の1種である。宇宙、絶対零度という超低温、150度という高温、放射線、水がない環境――こうした環境に晒されるとしなびてしまう。そして周囲が安全になると何事もなかったかのように再び目を覚ます。ほかにもアルテミア、線虫、酵母菌も似たような仮死技術を身につけている。

こうした生き物は、体内の全水分を糖に変える。糖が硬化してガラスになると、仮死状態のまま長期間生き続けることができる。むろん人間が同じことをすれば命を落とす。だがワクチン、DNA、幹細胞なら長期間の保存が可能になる。

毎年、200万人の子供が簡単に予防できるはずの病で亡くなっている。暑い環境ではワクチンがすぐにダメになってしまう。しかし糖保存料は固まってミクロレベルのビーズとなり、利用可能な期間を数年にも引き伸ばしてくれる。

2. 水の上を跳ねるロボット――アメンボ

image credit: vocativ.com

image credit: vocativ.comアメンボが水面を滑るように移動できるのは、液体の”膜”のおかげだ。それは凝集性という力によって分子がくっつこうとする現象で、表面張力と呼ばれる。

あるロボットは、水面を歩くと言うよりは跳ねることができる。柔らかいボディはわずか68ミリグラム。水面を歩くロボットは以前に開発されているが、ジャンプ能力は非常に独創的である。

開発に当たって参考にされたのはアメンボだ。アメンボは足を徐々に加速させ、ジャンプの瞬間まで水を離さない。巧みに力を調節することで、水面の張力を壊さないようにするのだ。

アメンボロボットもこれを真似して、水の”膜”の限界を超えないよう徐々に力を加える。この動作はノミの足の動きを真似たもので、なんと14センチも跳ねることができる。監視活動や救助活動で活躍してくれるだろう。

1. X線画像――ロブスター

image credit:en.richardvanhooijdonk.com

image credit:en.richardvanhooijdonk.comX線の扱いは難しい。空港のX線検査装置がやたらと大きいのはそのためだ。しかしロブスターの目を真似することで、それがぐっと改善された。

ロブスターはレンズで光を屈折させるのではなく、反射によって物を見る。その目は平らな鏡のような四角いもので覆われており、これが正確な角度で光を反射するためにあらゆる方向から像を結ぶことができる。

こうした仕組みは宇宙を観測する望遠鏡にも有効である。通常の鏡ではX線が通過してしまうために、ロブスターの目の形状を応用しつつ、鉛ガラス製の四角い中空管の配列が開発された。X線を反射するその素材は目のような球形に曲げられて望遠鏡に組み込まれている。

ロブスターの目は他にも、マイクロチップやLEXID(Lobster Eye X-ray Imaging Device)という懐中電灯のようなX線撮像機器のヒントにもなった。後者は8センチの厚さの壁を透視できるものだ。

LEXIDが力を弱めたX線を壁に向かって照射すると、一部が壁の向こうにある物体から反射される。この信号を中空管に通過させ、まさにロブスターの目のように映像を作り出すのだ。

☆業界も業種も違うのにどうやって知ってんやろ?

↑ ↑ ↑ ビットコインがタダで手に入ります!クリックしてね(^O^)

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!