↓↓安い!!初月300円で学べます!↓↓

![]()

↑↑クリックしてね!!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

![0_e7]()

急速な都市化、溶けつつある氷河、壊滅的な洪水、この地球は常に変動している。そんな地球の変化を衛星からとらえた画像がNASAから公開された。

「変化のイメージ」と名付けられたこれらの画像を見ると、自然災害や人類や他の要因が数ヶ月、数年、そして数十年かけて、我々が暮らす地球にどのような変化をもたらしたのかが一目瞭然だ。

「気候変動の影響もあるが、そうでないものもある。都市化や、火災や洪水などの自然災害の影響にもより、地球は常に変動している」とNASAはコメントしている。

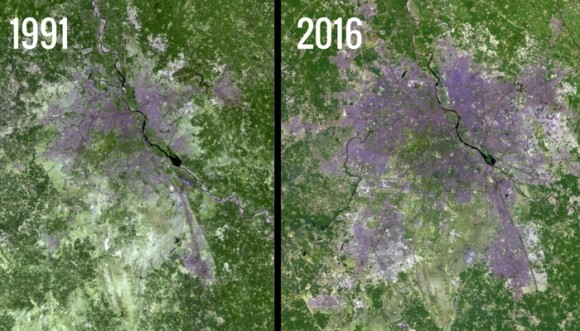

1.急激な人口増加と都市化が進んだインドのニューデリー

![1_e16]()

ニューデリーでは、1991年と2016年の25年間で人口が940万人から2500万人へと爆発的に増え、都市化が進んだ。

世界で最も人口が多い都市の1位は日本の東京、次いでインドのニューデリー。この25年間で、ニューデリーの人口はオーストラリアの人口よりも多くなったのだ。

人口密度を比べると、アメリカのニューヨーク市は788.9平方キロメートルに840万人。一方、ニューデリーでは、42.7平方キロメートルに2500万人もが住んでいる。しかし、ニューデリーでは急激な人口増加に伴う基本的な社会サービスが整っておらず、学校、保健所、住宅、水道環境、仕事などのインフラが懸念事項となっており、政府もニューデリーは急増する人口を受け入れるだけの発展を遂げていないと述べている。

そして、脆弱なインフラにより、都市のいたるところでスラム街が発生している。水やエネルギー不足、不適切な医療機関、老朽化した学校はインドの都市部ではあたりまえの光景だ。

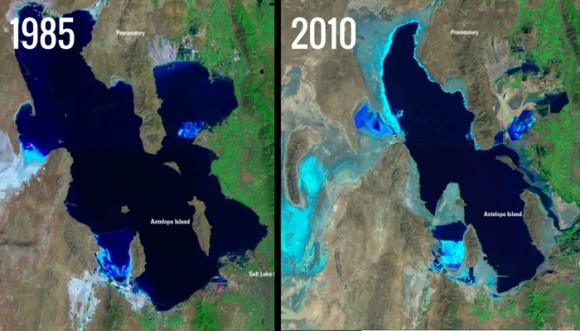

2. アメリカ、ユタ州のグレート・ソルト・レイク

![2_e12]()

1985年から2010年までの25年間のグレート・ソルト・レイクの変化だ。1985年(左)、グレート・レイクは雪解け水や豪雨により、貯水量はほぼ最大だった。25年後、1985年には3方を水に囲まれていたアンテロープアイランドの東側が陸地につながっている。

ユタ州のグレート・ソルト・レイク:どのように形成されたのか?

グレート・ソルト・レイクは、3万年前に小さな塩水湖により生まれた巨大な淡水湖ボンネビルの一部だった。

ボンネビルの跡が最もよく分かるのが湖の汀線に沿った地形に刻み込まれた古代の段丘。段丘は波により侵食され、等高線に続く比較的平地である。

バッファローポイントから南を見ると、グレート・ソルト・レイクの表面から何千フィートも高い島に刻まれた見事なボンネビルの段丘が見える。氷河期後、地球の気候が乾燥するにつれボンネビルは干上り、次第にグレート・ソルト・レイクが形成された。

NASAが公開した画像は1985年のものだけだが、1973年からグレート・ソルト・レイクを覆っていた氷が70パーセント減少し、湖の面積も小さくなっている。

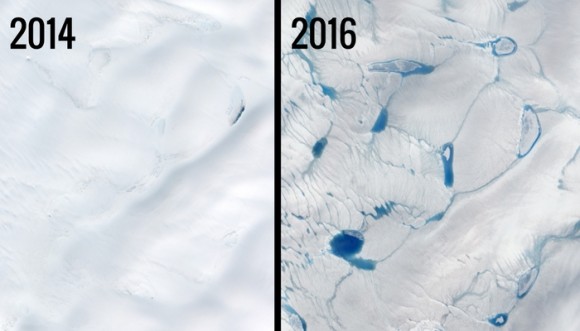

3. たった2年で地表が様変わりしたグリーンランド

![3_e15]()

2014年から2016年、春や夏先になると氷床が劇的に溶け始めるようになった。

グリーンランドの氷床がはやく溶ける環境とは?

多くの人が明るい太陽がでている方が通常より早く氷床が溶けると思っている。しかし、氷床の雪の減少を分析すると、曇った空の方が溶けるのが早いという結果が出ている。

雲は氷床を形成する雪を降らせる湿気を運ぶも、この効果は曇った天気に伴う高い温度で消失する。つまり、曇天条件では氷床が溶ける割合が3分の1増加する。その結果、本来より56億トンほど多い融氷水が海に流れ出ているという。

研究を率いたベルギーのルーヴェン大学の博士課程の学生であるクリストフ・ヴァン・トリヒト氏は、氷床の融解に関する雲の役割が計算されたのは、今回が初めてのことで、この結果は理論的な気候モデルからは推定できないと述べいてる。

2014年から2016年で、春や夏先になるとグリーンランドの氷床は劇的に溶け出した。グリーンランドにおける溶解域は2016年の平均記録を超え、38年前に衛星記録が始まって以来、10位を記録した。2015年は12位だったが、、2016年はその域がわずかに拡大し、海に流れ出た水により海水位も上昇している。NASAの画像は氷床が溶けている様子が分かる。

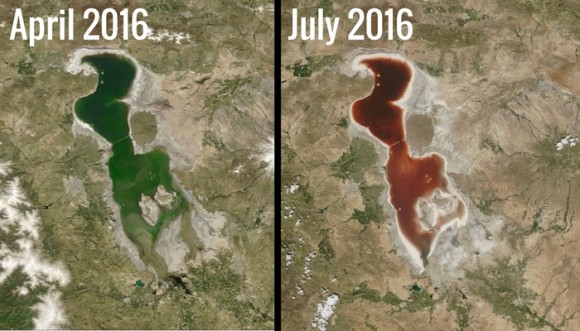

4. 鮮やかな緑色から血のような赤色に変わったイランのウルミエ湖

![4_e13]()

イランのウルミエ湖、2016年4月23日、水の色は鮮やかな緑だった。しかし、7月18日にはワイン色に変わっている。

この色の変化は水中の有機体により生じている。イランの湖の水は暑い夏には減少し、塩分が高くなる。そのため、塩分と光で繁殖する微生物が異常繁殖し、赤く変わる。

NASAは、季節的降雨や気候パターンにより、色の変化は春や夏先には珍しいことではないと述べるも、衛星のデータによると、この14年間で湖の70パーセントの表面積が失われているとも指摘している。

5. 鳥の生息地が減少したアメリカ、オーエンズ湖

![5_e14]()

ロサンゼルスから北へ約210キロ、シエラ・ネバダ山脈とイニョー山脈の間にオーエンズ湖がある。何千年もの間、オーエンズ湖は米国の西部の中でも多くの水鳥たちが渡る地域だった。

しかし、20世紀初頭、オーエンズ湖に注ぐ水はロサンゼルス送水路へ送られるようになり、湖の水量は急速に減少し始めた。そして有害物質や粉塵により地域環境が汚染され、鳥たちの生息地が奪われた。

6. ニジェールのマラディにある最大の森林地帯

![6_e12]()

1976年(左)、濃い緑の部分はサバンナやサヘールの植物が広がる。2007年の画像(右)では、これらの地域が大幅に減少されていることが明らかである。地域での人口増加が原因だ。

ニジェールのマラディで最大の森林地帯であったババン・ラフィ森林。NASAが撮った画像では、1976年から2007年までの間、多くの緑が失われていることが分かる。人口が増え、多くの地域が農業に使われたためだ。

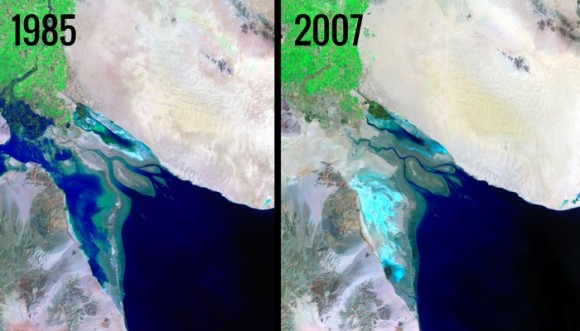

7. 1985年から2007年のアメリカ、コロラド川の水量の変化

![7_e11]()

川の延長2330キロ、ロッキー山脈の西部を流れ、メキシコ湾へ注ぐコロラド川の水量の変化が見て取れる画像。1985年の画像(左)は、水量がマックスだった時、2007年の画像は一番乾燥していた時期。

NASAによると、過剰な雨や深刻な干ばつにより、コロラド川の水量が変化しているという。また、NASAは人類の生活のために多くの水が使われたことも要因だと指摘している。

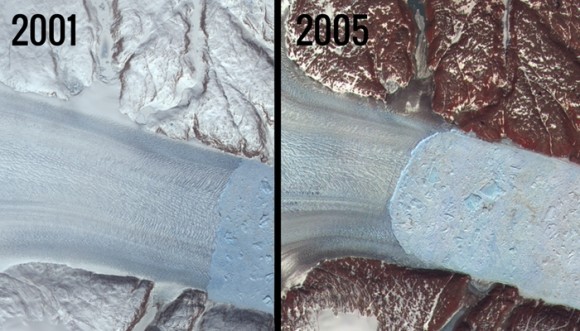

8. 後退が急激に加速しているグリーンランドの氷河

![8_e10]()

2001年から2005年にかけて、グリーンランドのヘルヘイム氷河が年々後退していく様子。1970年代から2001年まで、氷河の先端の位置はほとんど変わらなかったが、気象変動の影響で2001年から2005年まで、約7.5キロほど後退している。また、氷河の厚みもどんどん薄くなっていると指摘する声もある。

9. ボリビアで2番目に大きな湖、ポオポ湖が干上がる

![9_e10]()

2016年、ボリビアで2番目に大きな湖、ポオポ湖が再び干上がった。2014年からポオポ湖は、農業や鉱業、また定期的な渇水により徐々に干上がっていった。

ポオポ湖は以前も干上がったことがある。1994年のことで、水がたまるまでには数年の時を要した。エコシステムの回復にいたっては、数年以上かかっている。

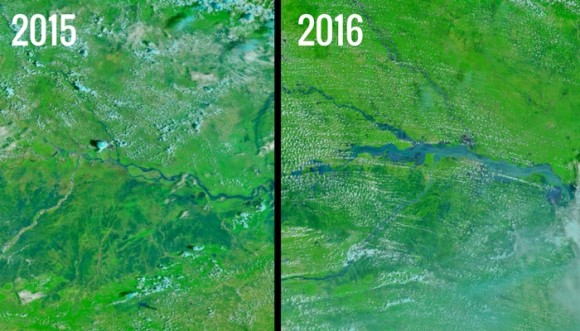

10. インド、ガンジス川の洪水

![10_e8]()

2015年から2016年にかけての巨大なモンスーンの影響により、ガンジス川やインド中央部、西部の他の川があふれ、壊滅的な洪水がインドを襲った。

NASAによると、この自然災害では300人以上の死者が出、600万人以上が被害にあったという。

![11_e3]()

これらの画像を公開したNASAは、環境破壊を止めるためには解決策が必要だと警鐘をならしている。

「我々の星に関するこれらの全ての情報は、政治家や政府機関やその他の利害関係者にとって、世界中で起こっている深刻な問題を解決するための有効な情報となるでしょう」

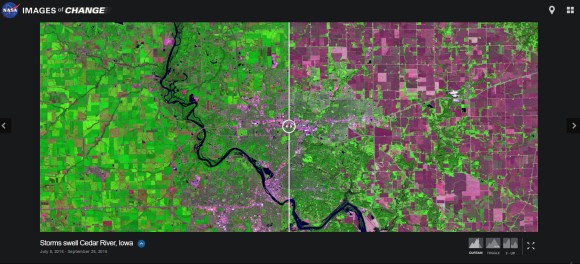

以下の公式サイトでスライダーを使いながら地球の変化を観察することができる。

Climate Change: Vital Signs of the Planet: Images-of-change

![12_e5]()

via:NASA — Images of Change・climateなど

☆何もかもが、わやになんねん!

![BitMiner - free and simple next generation Bitcoin mining software]()

↑ ↑ ↑ ビットコインがタダで手に入ります!クリックしてね(^O^)

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

↑↑クリックしてね!!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

急速な都市化、溶けつつある氷河、壊滅的な洪水、この地球は常に変動している。そんな地球の変化を衛星からとらえた画像がNASAから公開された。

「変化のイメージ」と名付けられたこれらの画像を見ると、自然災害や人類や他の要因が数ヶ月、数年、そして数十年かけて、我々が暮らす地球にどのような変化をもたらしたのかが一目瞭然だ。

「気候変動の影響もあるが、そうでないものもある。都市化や、火災や洪水などの自然災害の影響にもより、地球は常に変動している」とNASAはコメントしている。

1.急激な人口増加と都市化が進んだインドのニューデリー

ニューデリーでは、1991年と2016年の25年間で人口が940万人から2500万人へと爆発的に増え、都市化が進んだ。

世界で最も人口が多い都市の1位は日本の東京、次いでインドのニューデリー。この25年間で、ニューデリーの人口はオーストラリアの人口よりも多くなったのだ。

人口密度を比べると、アメリカのニューヨーク市は788.9平方キロメートルに840万人。一方、ニューデリーでは、42.7平方キロメートルに2500万人もが住んでいる。しかし、ニューデリーでは急激な人口増加に伴う基本的な社会サービスが整っておらず、学校、保健所、住宅、水道環境、仕事などのインフラが懸念事項となっており、政府もニューデリーは急増する人口を受け入れるだけの発展を遂げていないと述べている。

そして、脆弱なインフラにより、都市のいたるところでスラム街が発生している。水やエネルギー不足、不適切な医療機関、老朽化した学校はインドの都市部ではあたりまえの光景だ。

2. アメリカ、ユタ州のグレート・ソルト・レイク

1985年から2010年までの25年間のグレート・ソルト・レイクの変化だ。1985年(左)、グレート・レイクは雪解け水や豪雨により、貯水量はほぼ最大だった。25年後、1985年には3方を水に囲まれていたアンテロープアイランドの東側が陸地につながっている。

ユタ州のグレート・ソルト・レイク:どのように形成されたのか?

グレート・ソルト・レイクは、3万年前に小さな塩水湖により生まれた巨大な淡水湖ボンネビルの一部だった。

ボンネビルの跡が最もよく分かるのが湖の汀線に沿った地形に刻み込まれた古代の段丘。段丘は波により侵食され、等高線に続く比較的平地である。

バッファローポイントから南を見ると、グレート・ソルト・レイクの表面から何千フィートも高い島に刻まれた見事なボンネビルの段丘が見える。氷河期後、地球の気候が乾燥するにつれボンネビルは干上り、次第にグレート・ソルト・レイクが形成された。

NASAが公開した画像は1985年のものだけだが、1973年からグレート・ソルト・レイクを覆っていた氷が70パーセント減少し、湖の面積も小さくなっている。

3. たった2年で地表が様変わりしたグリーンランド

2014年から2016年、春や夏先になると氷床が劇的に溶け始めるようになった。

グリーンランドの氷床がはやく溶ける環境とは?

多くの人が明るい太陽がでている方が通常より早く氷床が溶けると思っている。しかし、氷床の雪の減少を分析すると、曇った空の方が溶けるのが早いという結果が出ている。

雲は氷床を形成する雪を降らせる湿気を運ぶも、この効果は曇った天気に伴う高い温度で消失する。つまり、曇天条件では氷床が溶ける割合が3分の1増加する。その結果、本来より56億トンほど多い融氷水が海に流れ出ているという。

研究を率いたベルギーのルーヴェン大学の博士課程の学生であるクリストフ・ヴァン・トリヒト氏は、氷床の融解に関する雲の役割が計算されたのは、今回が初めてのことで、この結果は理論的な気候モデルからは推定できないと述べいてる。

2014年から2016年で、春や夏先になるとグリーンランドの氷床は劇的に溶け出した。グリーンランドにおける溶解域は2016年の平均記録を超え、38年前に衛星記録が始まって以来、10位を記録した。2015年は12位だったが、、2016年はその域がわずかに拡大し、海に流れ出た水により海水位も上昇している。NASAの画像は氷床が溶けている様子が分かる。

4. 鮮やかな緑色から血のような赤色に変わったイランのウルミエ湖

イランのウルミエ湖、2016年4月23日、水の色は鮮やかな緑だった。しかし、7月18日にはワイン色に変わっている。

この色の変化は水中の有機体により生じている。イランの湖の水は暑い夏には減少し、塩分が高くなる。そのため、塩分と光で繁殖する微生物が異常繁殖し、赤く変わる。

NASAは、季節的降雨や気候パターンにより、色の変化は春や夏先には珍しいことではないと述べるも、衛星のデータによると、この14年間で湖の70パーセントの表面積が失われているとも指摘している。

5. 鳥の生息地が減少したアメリカ、オーエンズ湖

ロサンゼルスから北へ約210キロ、シエラ・ネバダ山脈とイニョー山脈の間にオーエンズ湖がある。何千年もの間、オーエンズ湖は米国の西部の中でも多くの水鳥たちが渡る地域だった。

しかし、20世紀初頭、オーエンズ湖に注ぐ水はロサンゼルス送水路へ送られるようになり、湖の水量は急速に減少し始めた。そして有害物質や粉塵により地域環境が汚染され、鳥たちの生息地が奪われた。

6. ニジェールのマラディにある最大の森林地帯

1976年(左)、濃い緑の部分はサバンナやサヘールの植物が広がる。2007年の画像(右)では、これらの地域が大幅に減少されていることが明らかである。地域での人口増加が原因だ。

ニジェールのマラディで最大の森林地帯であったババン・ラフィ森林。NASAが撮った画像では、1976年から2007年までの間、多くの緑が失われていることが分かる。人口が増え、多くの地域が農業に使われたためだ。

7. 1985年から2007年のアメリカ、コロラド川の水量の変化

川の延長2330キロ、ロッキー山脈の西部を流れ、メキシコ湾へ注ぐコロラド川の水量の変化が見て取れる画像。1985年の画像(左)は、水量がマックスだった時、2007年の画像は一番乾燥していた時期。

NASAによると、過剰な雨や深刻な干ばつにより、コロラド川の水量が変化しているという。また、NASAは人類の生活のために多くの水が使われたことも要因だと指摘している。

8. 後退が急激に加速しているグリーンランドの氷河

2001年から2005年にかけて、グリーンランドのヘルヘイム氷河が年々後退していく様子。1970年代から2001年まで、氷河の先端の位置はほとんど変わらなかったが、気象変動の影響で2001年から2005年まで、約7.5キロほど後退している。また、氷河の厚みもどんどん薄くなっていると指摘する声もある。

9. ボリビアで2番目に大きな湖、ポオポ湖が干上がる

2016年、ボリビアで2番目に大きな湖、ポオポ湖が再び干上がった。2014年からポオポ湖は、農業や鉱業、また定期的な渇水により徐々に干上がっていった。

ポオポ湖は以前も干上がったことがある。1994年のことで、水がたまるまでには数年の時を要した。エコシステムの回復にいたっては、数年以上かかっている。

10. インド、ガンジス川の洪水

2015年から2016年にかけての巨大なモンスーンの影響により、ガンジス川やインド中央部、西部の他の川があふれ、壊滅的な洪水がインドを襲った。

NASAによると、この自然災害では300人以上の死者が出、600万人以上が被害にあったという。

これらの画像を公開したNASAは、環境破壊を止めるためには解決策が必要だと警鐘をならしている。

「我々の星に関するこれらの全ての情報は、政治家や政府機関やその他の利害関係者にとって、世界中で起こっている深刻な問題を解決するための有効な情報となるでしょう」

以下の公式サイトでスライダーを使いながら地球の変化を観察することができる。

Climate Change: Vital Signs of the Planet: Images-of-change

via:NASA — Images of Change・climateなど

☆何もかもが、わやになんねん!

↑ ↑ ↑ ビットコインがタダで手に入ります!クリックしてね(^O^)

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!