おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

![1_e1]()

信仰を捧げるうえで相応しい場所と言えば、神々しい光をふんだんに取り入れるよう設計された高台の建築を想像する人が多いだろう。だがかつては違う発想をする人たちもいた。

古代では神に近づくために地中深くへ降りることが一般的だったという。アンダーグラウンドな怪しさ漂う世界10の地下にある教会、寺院、神殿などの建造物とやらを見ていこう。

10. ラリベラの岩窟教会群 ― エチオピア

![1_e1]()

image credit:Jialiang Gao

通常、建物を建てるなら部品を積み上げるのが楽だ。その反対に岩を削って建物を削り出すという方法もある。それがこのラリベラの岩窟教会群である。各教会は岩を掘って作られたモノ構造だ。

ラリベラには12世紀にラリベラ王が着手した一枚岩の教会が11棟ある。イスラム教が中東を支配したことで、エチオピアのキリスト教徒にとって聖地巡礼は危険なものとなった。そこでラリベラは自身のエルサレムを作ることにしたのだ。教会群の1つにはアダムの墓、イエスの墓、キリスト降誕の小屋まである。伝説によると、教会群の建設は昼は数千の労働者が、夜は天使が行なったという。

現在も使用されているが、一部は観光用に公開されている。

9. 莫高窟 ― 中国

![2_e0]()

image credit: Wikimedia

敦煌はかつてシルクロードの主要な中継地であった。数世紀をかけて街が発展し、街があるところには寺院が築かれる。莫高窟を掘って寺院を作ったのは中国最初期の仏教徒だ。

建設は4世紀に始まり、現在492の豊かに装飾された石窟がある。壁は宗教的、世俗的場面の両方が鮮やかに描かれ、その様々な様式はシルクロードを行き交う人々に由来するものだ。ベゼクリク千仏洞の壁全体にはブッダのミニチュア彫刻が並んでいる。仏教芸術のほかにもユダヤ教、キリスト教、マニ教との影響も見られる。

1900年、900年以上も封印されていた石窟が発見され、大量の写本が出土した。この敦煌文献と呼ばれる写本の中には、これまで発見されたものとしては世界最古の印刷された文献もあった。

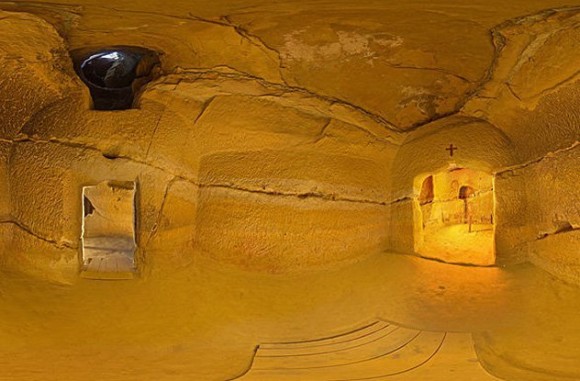

8. ハル・サフリエニの地下墳墓 ― マルタ

![3_e0]()

image credit:Wikimedia

地下に墓地を作ることにしたとしよう。それには岩石を掘り進む必要がある。近代的な道具があったとしても容易な作業ではない。ここハル・サフリエニの地下墳墓を作った人たちは紀元前2500年にそれを行なった。道具は石と黒曜石と鹿のツノだ。

数層に広がる墳墓は地上の寺院をモデルにしたようだ。周囲には見せかけの窓や扉が刻まれている。天井は寺院の木製のそれを模して掘られている。遺体は掘って作ったくぼみに安置されていたようだ。そして骨になるまで待ってから取り出して埋葬された。

7. ミトラの神殿 ― イタリア

![4_e0]()

image credit:Michelle Touton

ローマは多神教だったために、新しい神々や複数の神々を信仰することが許されていた。1世紀、兵士たちの間で東方の神であるミトラ信仰が広まる。その教義や儀式についてはほとんど知られていないが、ミトラの神殿という地下寺院が残されている。

最も保存状態が良いものの1つは、ローマにあるキルクス・マクシムスという戦車競技場跡の下にある。浮き彫りのフリーズは、ミトラが牡牛を殺す場面を表している。同じような表現はローマ世界の至る所で見つかる。ミトラ信仰では牡牛供犠が行われていた可能性を示唆するものだ。

6. シンカ・ベシェの寺院窟 ― ルーマニア

![5_e0]()

image credit: Wikimedia

シンカ・ベシェの地下施設には寺院窟、修道院、運命の寺院といったいくつかの呼び名がある。建設された時期や建設者、その目的ははっきりとは分かっていない。9つの部屋があり、うち2つは教会として利用されていたが、壁にはダビデの星や太極図といったキリスト教のものではないシンボルがある。

シンボルを掘るために使われた道具の調査からは、寺院が2世紀に作られたことが判明している。だがその目的についてはいまだ推測の域を出ない。

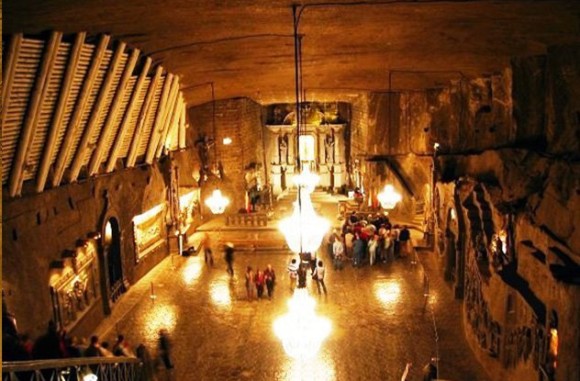

5. ヴィエリチカ岩塩坑:聖キンガ礼拝堂 ― ポーランド

![6_e0]()

image credit: Wikimedia

13世紀、過酷な環境で働く鉱夫たちは藁にもすがる思いだった。神に救いを求めるようになったのも当然だろう。そしてヴィエリチカ岩塩坑の鉱夫は岩塩から礼拝堂を作り上げた。岩塩は少なくとも柔らかいという利点があったのだ。

岩塩坑を掘り進めるうちに礼拝堂は破壊されたので、正確にいくつ存在したのかは不明だ。だが聖キンガ礼拝堂という素晴らしいものが残されている。

伝説によると、政略結婚に気乗りしない聖キンガはハンガリーで婚約指輪を岩塩坑の中に投げ捨てた。しかし結局ポーランドへ王妃として嫁ぐことになる。ある日、予感を感じて井戸を掘るように命じた。すると水ではなく塩が発見され、その中に捨てたはずの指輪が見つかったのだという。その場所こそがヴィエリチカ岩塩坑である。

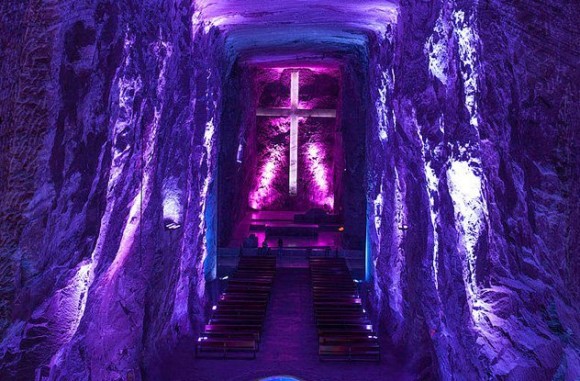

4. シパキラの塩の大聖堂 ― コロンビア

![7_e]()

image credit: Wikimedia

シパキラの岩塩坑は紀元前5世紀から掘り続けられてきた。そこにある礼拝堂はヴィエリチカと同じような理由で作られた。だが塩から削り出した大聖堂ははるかにモダンだ。1990年代に改築されたからだ。

地下150メートルまで潜り大聖堂へ行くと、いまだ塩を掘り続ける鉱夫たちの姿がある。14ある礼拝堂それぞれには、十字架の道行きを表す塩の像がある。彫刻や壁はLEDライトで照らされ、光は塩の中に吸い込まれる。現在も使用されているが、大聖堂は主に観光向けとなっている。

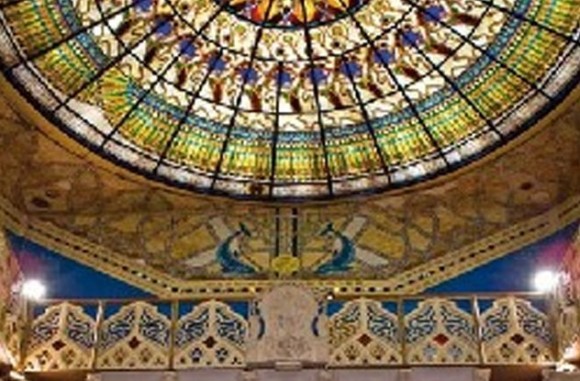

3. ダマヌールの寺院 ― イタリア

![8_e0]()

image credit: Wikimedia

ダマヌールとはアルプスの麓にあるエコビレッジ共同体だ。似たような場所は世界中にあるが、”人類の神殿”はここにしかない。

ダマヌールの設立者リベルト・アイラウドは子どもの頃から幻視をするようになった。寺院である。大人になって、それを現実にする場所を探し始めた。1978年、賛同者と一緒に地下寺院の建設を着工する。しかし工事は正式な認可を得ることもなく極秘裏に行われていたため、90年代にこれを察知した当局によって禁止されたこともあった。現在では鏡の部屋、金属の部屋、球体の部屋といった瞑想に使われるいくつもの部屋が存在する。

2. バトゥ洞窟 ― マレーシア

![9_e0]()

image credit: Wikimedia

バトゥの寺院を訪れる巡礼者は272段の階段を登らねばならない。山頂にある聖堂として使われる洞窟内部は天井まで30メートルもある。

ヒンドゥー教最大の祭り”タイプーサム”では、クアラルンプールからスカンダを信仰する者が巡礼に集まる。信者はカヴァディという供物を担いで運ぶ。印象的なのは、頰、鼻、耳といった部分に針を通した苦行姿だ。皮膚にフックを引っ掛けている信者もいる。頂上では僧侶が聖灰で巡礼者を祝福し、それから色彩鮮やかな洞窟内へと入って行く。

1. ネアンデルタール人の洞窟 ― フランス

![10_e0]()

image credit:Wikimedia

17万5,000年前、何者かがフランスのとある洞窟に足を踏み入れ、暗闇の中を300メートルも奥へと進んだ。そこで鍾乳石や石筍を壊し、環状に並べた。そのうち400個は同じような長さに砕かれている。何者の仕業であろうと、その正体は人間ではない。

この構造物が置かれたのは、ヨーロッパに現代人が到達する10万年も前のことなのだ。最も有力な説は、ネアンデルタール人が作ったとするものだ。

サークルの場所や限られた規模から、生活スペースであったとは考え難い。燃やされた骨の破片といった火が使われていた証拠は、人工的に着火させたものであることを示している。

via:10 Amazing Underground Temples

☆わしゃ神道じゃ!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

信仰を捧げるうえで相応しい場所と言えば、神々しい光をふんだんに取り入れるよう設計された高台の建築を想像する人が多いだろう。だがかつては違う発想をする人たちもいた。

古代では神に近づくために地中深くへ降りることが一般的だったという。アンダーグラウンドな怪しさ漂う世界10の地下にある教会、寺院、神殿などの建造物とやらを見ていこう。

10. ラリベラの岩窟教会群 ― エチオピア

image credit:Jialiang Gao

通常、建物を建てるなら部品を積み上げるのが楽だ。その反対に岩を削って建物を削り出すという方法もある。それがこのラリベラの岩窟教会群である。各教会は岩を掘って作られたモノ構造だ。

ラリベラには12世紀にラリベラ王が着手した一枚岩の教会が11棟ある。イスラム教が中東を支配したことで、エチオピアのキリスト教徒にとって聖地巡礼は危険なものとなった。そこでラリベラは自身のエルサレムを作ることにしたのだ。教会群の1つにはアダムの墓、イエスの墓、キリスト降誕の小屋まである。伝説によると、教会群の建設は昼は数千の労働者が、夜は天使が行なったという。

現在も使用されているが、一部は観光用に公開されている。

9. 莫高窟 ― 中国

image credit: Wikimedia

敦煌はかつてシルクロードの主要な中継地であった。数世紀をかけて街が発展し、街があるところには寺院が築かれる。莫高窟を掘って寺院を作ったのは中国最初期の仏教徒だ。

建設は4世紀に始まり、現在492の豊かに装飾された石窟がある。壁は宗教的、世俗的場面の両方が鮮やかに描かれ、その様々な様式はシルクロードを行き交う人々に由来するものだ。ベゼクリク千仏洞の壁全体にはブッダのミニチュア彫刻が並んでいる。仏教芸術のほかにもユダヤ教、キリスト教、マニ教との影響も見られる。

1900年、900年以上も封印されていた石窟が発見され、大量の写本が出土した。この敦煌文献と呼ばれる写本の中には、これまで発見されたものとしては世界最古の印刷された文献もあった。

8. ハル・サフリエニの地下墳墓 ― マルタ

image credit:Wikimedia

地下に墓地を作ることにしたとしよう。それには岩石を掘り進む必要がある。近代的な道具があったとしても容易な作業ではない。ここハル・サフリエニの地下墳墓を作った人たちは紀元前2500年にそれを行なった。道具は石と黒曜石と鹿のツノだ。

数層に広がる墳墓は地上の寺院をモデルにしたようだ。周囲には見せかけの窓や扉が刻まれている。天井は寺院の木製のそれを模して掘られている。遺体は掘って作ったくぼみに安置されていたようだ。そして骨になるまで待ってから取り出して埋葬された。

7. ミトラの神殿 ― イタリア

image credit:Michelle Touton

ローマは多神教だったために、新しい神々や複数の神々を信仰することが許されていた。1世紀、兵士たちの間で東方の神であるミトラ信仰が広まる。その教義や儀式についてはほとんど知られていないが、ミトラの神殿という地下寺院が残されている。

最も保存状態が良いものの1つは、ローマにあるキルクス・マクシムスという戦車競技場跡の下にある。浮き彫りのフリーズは、ミトラが牡牛を殺す場面を表している。同じような表現はローマ世界の至る所で見つかる。ミトラ信仰では牡牛供犠が行われていた可能性を示唆するものだ。

6. シンカ・ベシェの寺院窟 ― ルーマニア

image credit: Wikimedia

シンカ・ベシェの地下施設には寺院窟、修道院、運命の寺院といったいくつかの呼び名がある。建設された時期や建設者、その目的ははっきりとは分かっていない。9つの部屋があり、うち2つは教会として利用されていたが、壁にはダビデの星や太極図といったキリスト教のものではないシンボルがある。

シンボルを掘るために使われた道具の調査からは、寺院が2世紀に作られたことが判明している。だがその目的についてはいまだ推測の域を出ない。

5. ヴィエリチカ岩塩坑:聖キンガ礼拝堂 ― ポーランド

image credit: Wikimedia

13世紀、過酷な環境で働く鉱夫たちは藁にもすがる思いだった。神に救いを求めるようになったのも当然だろう。そしてヴィエリチカ岩塩坑の鉱夫は岩塩から礼拝堂を作り上げた。岩塩は少なくとも柔らかいという利点があったのだ。

岩塩坑を掘り進めるうちに礼拝堂は破壊されたので、正確にいくつ存在したのかは不明だ。だが聖キンガ礼拝堂という素晴らしいものが残されている。

伝説によると、政略結婚に気乗りしない聖キンガはハンガリーで婚約指輪を岩塩坑の中に投げ捨てた。しかし結局ポーランドへ王妃として嫁ぐことになる。ある日、予感を感じて井戸を掘るように命じた。すると水ではなく塩が発見され、その中に捨てたはずの指輪が見つかったのだという。その場所こそがヴィエリチカ岩塩坑である。

4. シパキラの塩の大聖堂 ― コロンビア

image credit: Wikimedia

シパキラの岩塩坑は紀元前5世紀から掘り続けられてきた。そこにある礼拝堂はヴィエリチカと同じような理由で作られた。だが塩から削り出した大聖堂ははるかにモダンだ。1990年代に改築されたからだ。

地下150メートルまで潜り大聖堂へ行くと、いまだ塩を掘り続ける鉱夫たちの姿がある。14ある礼拝堂それぞれには、十字架の道行きを表す塩の像がある。彫刻や壁はLEDライトで照らされ、光は塩の中に吸い込まれる。現在も使用されているが、大聖堂は主に観光向けとなっている。

3. ダマヌールの寺院 ― イタリア

image credit: Wikimedia

ダマヌールとはアルプスの麓にあるエコビレッジ共同体だ。似たような場所は世界中にあるが、”人類の神殿”はここにしかない。

ダマヌールの設立者リベルト・アイラウドは子どもの頃から幻視をするようになった。寺院である。大人になって、それを現実にする場所を探し始めた。1978年、賛同者と一緒に地下寺院の建設を着工する。しかし工事は正式な認可を得ることもなく極秘裏に行われていたため、90年代にこれを察知した当局によって禁止されたこともあった。現在では鏡の部屋、金属の部屋、球体の部屋といった瞑想に使われるいくつもの部屋が存在する。

2. バトゥ洞窟 ― マレーシア

image credit: Wikimedia

バトゥの寺院を訪れる巡礼者は272段の階段を登らねばならない。山頂にある聖堂として使われる洞窟内部は天井まで30メートルもある。

ヒンドゥー教最大の祭り”タイプーサム”では、クアラルンプールからスカンダを信仰する者が巡礼に集まる。信者はカヴァディという供物を担いで運ぶ。印象的なのは、頰、鼻、耳といった部分に針を通した苦行姿だ。皮膚にフックを引っ掛けている信者もいる。頂上では僧侶が聖灰で巡礼者を祝福し、それから色彩鮮やかな洞窟内へと入って行く。

1. ネアンデルタール人の洞窟 ― フランス

image credit:Wikimedia

17万5,000年前、何者かがフランスのとある洞窟に足を踏み入れ、暗闇の中を300メートルも奥へと進んだ。そこで鍾乳石や石筍を壊し、環状に並べた。そのうち400個は同じような長さに砕かれている。何者の仕業であろうと、その正体は人間ではない。

この構造物が置かれたのは、ヨーロッパに現代人が到達する10万年も前のことなのだ。最も有力な説は、ネアンデルタール人が作ったとするものだ。

サークルの場所や限られた規模から、生活スペースであったとは考え難い。燃やされた骨の破片といった火が使われていた証拠は、人工的に着火させたものであることを示している。

via:10 Amazing Underground Temples

☆わしゃ神道じゃ!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!