おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

![4_e7]()

生物化学兵器は制御が難しいことや標的に対する非人道的な影響から、現在ではほとんど使用されることはなくなった。日本では1982年に生物兵器禁止法が制定されている。アメリカは2001年に炭疽菌を使用したテロが発生し、法整備がなされた。

生物科学兵器はそれがもたらす傷病以外にも、人々に恐怖を与え、パニックを誘導する為の心理戦としても使用されていた。

ここではかつて使用されていたとされる生物化学兵器を使った10の攻撃を見ていくことにしよう。

10. キラ包囲戦(紀元前590年)![1_e9]()

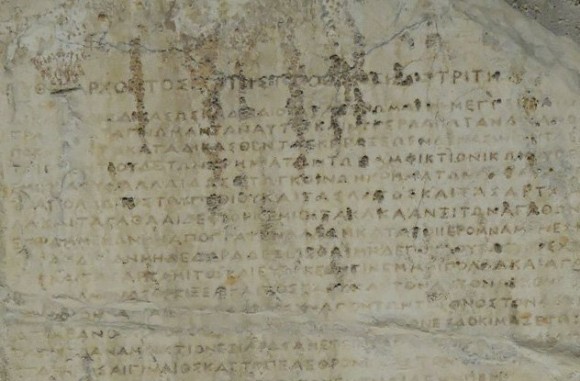

デルフォイの隣国同盟とギリシアのキラとの間で争われた第一次神聖戦争では、化学兵器が使用され、甚大な被害を与えた。戦争の原因は、キラがデルフォイへと向かう巡礼者を頻繁に襲っていたことだ。隣保同盟は毒草のヘレボルスで水源を毒で汚染し始めた。

ヘレボルスはめまい、舌や喉の膨張、窒息、消化器系の障害、心不全などを引き起こし、死に至らせる。効果はてきめんで、キラの住民の大部分が重度の下痢に犯され、攻囲軍はさしたる抵抗に遭うこともなく都市への進入を果たした。

9. ドゥラ・エウロポス(紀元前256年)![2_e6]()

現代のシリアにあたる地にあったドゥラ・エウロポス(エウロポスの砦)は、ローマ軍の脅威に直面すると、その進行を食い止めるために手段を選ばなかった。

トンネルを掘って砦に侵入しようとするローマ兵に対抗するため、瀝青(れきせい:天然に産する炭化水素化合物の鉱物)に硫黄で炎を着け、ガスを発生させた。わずか2分のうちに19人のローマ兵が死んだという。都市自体はすぐさま放棄され、現在に至るまで無人の廃墟となっている。

遺跡の保存状態は良好で、硫黄結晶の残滓のほか、ローマ兵の遺体のほか、ササン朝の兵士の遺体も発見されている。彼はどうやら瀝青を仕込んだ兵士であるようだ。

8. 第三次ミトリダテス戦争(紀元前73~63年)![3_e7]()

ミトリダテスは母親を毒殺し、自らも毒をあおって自害を試みた人物だ。彼はローマとの戦争ではしばしば毒矢を用いたと言われている。

第三次ミトリダテス戦争では、毒ヘビの毒を塗りこんだ特別製の矢を使用した。この矢の鏃は命中すると簡単にとれて、人体の中に残る仕組みとなっていた。また、毒は致死性のものであったが、犠牲者が完全に死ぬまでには数日間苦しみ抜かねばならなかった。

撤退時には、毒入りの蜂蜜を残し、ローマ兵の口に入るよう仕向けた。これを食べた兵士は幻覚に襲われ、死に至ることもあった。これによって実際に命を落とした兵士は少なかったようだが、大勢が幻覚のために1週間近くも戦えなくなったという。

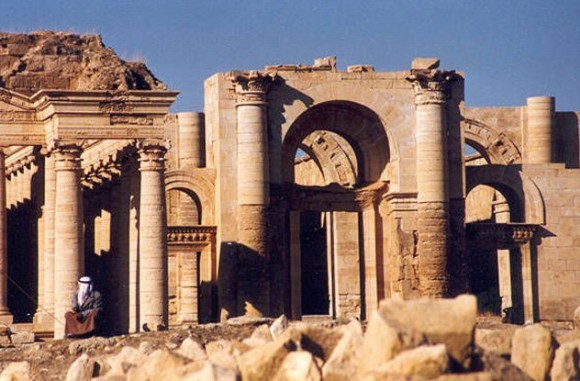

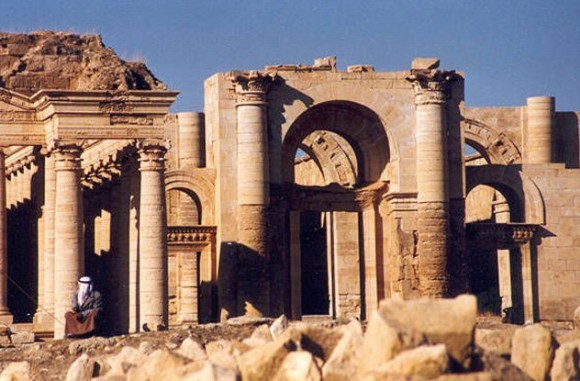

7. ハトラ包囲戦(198年)![4_e7]()

帝政ローマのセプティミウス・セウェルスがハトラに侵攻したとき、城壁をよじ登る兵士は見たこともない兵器に遭遇した。それはテラコッタ製の壺で、中に猛毒を持つサソリやハチがうじゃうじゃいたのだ。よじ登るには、これを壊さねばならず、その結果危険な生物の襲撃を受けることになった。

毒自体も恐ろしいが、容赦なく照りつける日差しと組み合わさることで、兵士を病気にし、戦力を奪っていった。結局、セプティミウスは撤退を余儀なくされている。

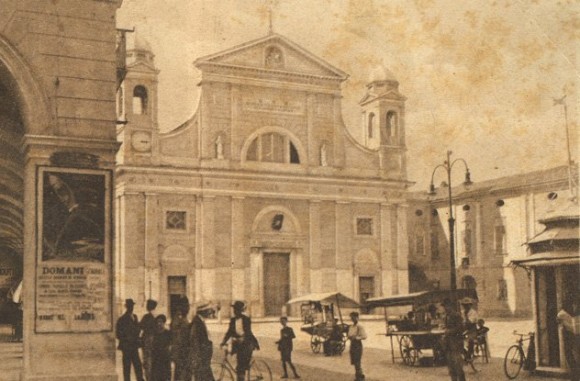

6. トルトーナの戦い(1155年)![5_e7]()

神聖ローマ帝国の皇帝であり赤髭王と呼ばれたフリードリヒ1世は、イタリア遠征でトルトーナを攻撃。その際、井戸に毒を入れて、住民たちを大いに苦しめた。最悪だったのは、干ばつが重なったことである。このために、水不足はいよいよ深刻なものとなり、フリードリヒ1世は住民の避難を許可。その後街を焼き払った。現在、復興されたトルトーナでは、毎年開催される祭りで当時の戦争を再現する催しを行っており、観光の目玉となっている。

5. サンドイッチの戦い(1217年)![6_e7]()

フランス艦隊を追い払うために、ウィリアム・ダルビニー男爵率いるイギリス海軍は生石灰を使用した。フランス艦隊の風上へと移動すると、生石灰を風に撒く。フランス軍の視界はあっという間に巨大な雲によって奪われた。

イギリス海軍は防御ができくなったフランス軍を急襲し、敵を惨殺。また、騎士たちを捕獲し、身代金を要求するための人質とした。ダルビニーはこうした事態に備えて、かねてから生石灰を蓄えておいたという。サンドイッチの戦いはこの戦法が使われた初めての戦いである。

4. カッファ包囲戦(1346年)![7_e3]()

カッファを攻めていたタタール軍(チンギス・カン率いるモンゴル軍の一部)は腺ペストによって苦しめられていた。これ幸いとタタール軍はペストで倒れた同胞の遺体を壁の上に投げ込み、それによって敵をも感染させようとした。狙いは功を奏し、カッファの住民は降伏を余儀なくされる。

このときカッファを脱出した人々の中には、コンスタンティノープルをはじめとする地中海の港町まで逃れた者もいた。これが黒死病として恐れられたペストの大流行につながったと考えられている。

3. イタリア、ナポリで使用されたスペインの生物兵器(1495年)![8_e3]()

イタリア南部で戦っていたスペイン兵は生物兵器のようのなものを使用していた。彼らはハンセン病に感染した人の血液をワインに入れて、イタリア人に売ったのだ。何が卑劣かと言われれば、容姿が一変してしまう症状から、当時ハンセン病は神の呪いや罰と考えられていたことだろう。

この戦法は特に長期戦でなければ効果はなかった。ハンセン病の潜伏期間は3~5年と長く、数十年に及ぶ例もある。ハンセン病という烙印を押される以上には、兵士を消耗させる手段としては特に効果的なものではない。

2. フローニンゲン包囲戦(1672年)![9_e3]()

オランダ侵略戦争で、ミュンスターの司祭だったクリストフ・ベルンハルト・ファン・ガレンは、ベラドンナを爆薬や焼夷弾に仕込んで使用した。ベラドンナは猛毒の多年草で、実に含まれているアルカロイドを吸収すると、重度のせん妄と幻覚が引き起こされる。

ファン・ガレンがベラドンナを戦争に使用したことで、ストラスブール協定(Strasbourg Agreement)という、背信的かつ冒涜的な毒兵器の使用を禁ずる初の国際条約が締結されるに至った。1925年にジュネーブ議定書が締結されるまでは、こうした兵器を禁止した条約としては唯一のものだった。

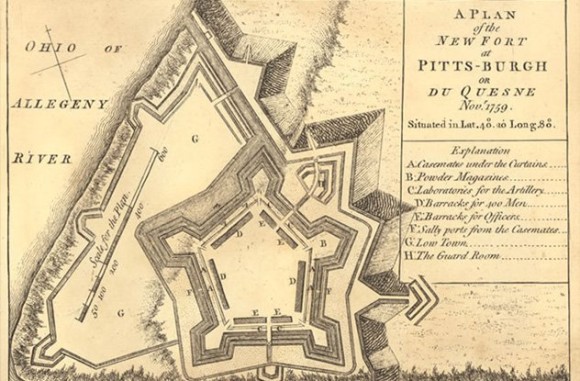

1. ピット砦包囲戦(1763年)![10_e1]()

オハイオバレーで天然痘が大流行したのは、イギリスの開拓民が先住民たちを攻撃した結果だった。イギリスに砦を放棄するよう説得する目的で砦へ派遣された先住民の使者に、ある贈り物が送られる。それは天然痘の診療所からもたらされたものだった。

7月8日、アマースト将軍はこのように発言している。「インディアンの不満分子に天然痘を送り込むことは可能だろうか? こうなってはやらねばならない。あらゆる計略を駆使して、やつらを弱らせるのだ」。先住民のコミュニティでは天然痘が大流行。イギリス側の目論見は果たされた。

流行はピット砦にとどまらず、ショーニー族、チェロキー族、チカソー族、チョクトー族など、南東部一体に蔓延していった。この戦いで数千人が感染したと言われている。

via:10 Historical Biological And Chemical Attacks

☆昔からあったんや!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

生物化学兵器は制御が難しいことや標的に対する非人道的な影響から、現在ではほとんど使用されることはなくなった。日本では1982年に生物兵器禁止法が制定されている。アメリカは2001年に炭疽菌を使用したテロが発生し、法整備がなされた。

生物科学兵器はそれがもたらす傷病以外にも、人々に恐怖を与え、パニックを誘導する為の心理戦としても使用されていた。

ここではかつて使用されていたとされる生物化学兵器を使った10の攻撃を見ていくことにしよう。

10. キラ包囲戦(紀元前590年)

デルフォイの隣国同盟とギリシアのキラとの間で争われた第一次神聖戦争では、化学兵器が使用され、甚大な被害を与えた。戦争の原因は、キラがデルフォイへと向かう巡礼者を頻繁に襲っていたことだ。隣保同盟は毒草のヘレボルスで水源を毒で汚染し始めた。

ヘレボルスはめまい、舌や喉の膨張、窒息、消化器系の障害、心不全などを引き起こし、死に至らせる。効果はてきめんで、キラの住民の大部分が重度の下痢に犯され、攻囲軍はさしたる抵抗に遭うこともなく都市への進入を果たした。

9. ドゥラ・エウロポス(紀元前256年)

現代のシリアにあたる地にあったドゥラ・エウロポス(エウロポスの砦)は、ローマ軍の脅威に直面すると、その進行を食い止めるために手段を選ばなかった。

トンネルを掘って砦に侵入しようとするローマ兵に対抗するため、瀝青(れきせい:天然に産する炭化水素化合物の鉱物)に硫黄で炎を着け、ガスを発生させた。わずか2分のうちに19人のローマ兵が死んだという。都市自体はすぐさま放棄され、現在に至るまで無人の廃墟となっている。

遺跡の保存状態は良好で、硫黄結晶の残滓のほか、ローマ兵の遺体のほか、ササン朝の兵士の遺体も発見されている。彼はどうやら瀝青を仕込んだ兵士であるようだ。

8. 第三次ミトリダテス戦争(紀元前73~63年)

ミトリダテスは母親を毒殺し、自らも毒をあおって自害を試みた人物だ。彼はローマとの戦争ではしばしば毒矢を用いたと言われている。

第三次ミトリダテス戦争では、毒ヘビの毒を塗りこんだ特別製の矢を使用した。この矢の鏃は命中すると簡単にとれて、人体の中に残る仕組みとなっていた。また、毒は致死性のものであったが、犠牲者が完全に死ぬまでには数日間苦しみ抜かねばならなかった。

撤退時には、毒入りの蜂蜜を残し、ローマ兵の口に入るよう仕向けた。これを食べた兵士は幻覚に襲われ、死に至ることもあった。これによって実際に命を落とした兵士は少なかったようだが、大勢が幻覚のために1週間近くも戦えなくなったという。

7. ハトラ包囲戦(198年)

帝政ローマのセプティミウス・セウェルスがハトラに侵攻したとき、城壁をよじ登る兵士は見たこともない兵器に遭遇した。それはテラコッタ製の壺で、中に猛毒を持つサソリやハチがうじゃうじゃいたのだ。よじ登るには、これを壊さねばならず、その結果危険な生物の襲撃を受けることになった。

毒自体も恐ろしいが、容赦なく照りつける日差しと組み合わさることで、兵士を病気にし、戦力を奪っていった。結局、セプティミウスは撤退を余儀なくされている。

6. トルトーナの戦い(1155年)

神聖ローマ帝国の皇帝であり赤髭王と呼ばれたフリードリヒ1世は、イタリア遠征でトルトーナを攻撃。その際、井戸に毒を入れて、住民たちを大いに苦しめた。最悪だったのは、干ばつが重なったことである。このために、水不足はいよいよ深刻なものとなり、フリードリヒ1世は住民の避難を許可。その後街を焼き払った。現在、復興されたトルトーナでは、毎年開催される祭りで当時の戦争を再現する催しを行っており、観光の目玉となっている。

5. サンドイッチの戦い(1217年)

フランス艦隊を追い払うために、ウィリアム・ダルビニー男爵率いるイギリス海軍は生石灰を使用した。フランス艦隊の風上へと移動すると、生石灰を風に撒く。フランス軍の視界はあっという間に巨大な雲によって奪われた。

イギリス海軍は防御ができくなったフランス軍を急襲し、敵を惨殺。また、騎士たちを捕獲し、身代金を要求するための人質とした。ダルビニーはこうした事態に備えて、かねてから生石灰を蓄えておいたという。サンドイッチの戦いはこの戦法が使われた初めての戦いである。

4. カッファ包囲戦(1346年)

カッファを攻めていたタタール軍(チンギス・カン率いるモンゴル軍の一部)は腺ペストによって苦しめられていた。これ幸いとタタール軍はペストで倒れた同胞の遺体を壁の上に投げ込み、それによって敵をも感染させようとした。狙いは功を奏し、カッファの住民は降伏を余儀なくされる。

このときカッファを脱出した人々の中には、コンスタンティノープルをはじめとする地中海の港町まで逃れた者もいた。これが黒死病として恐れられたペストの大流行につながったと考えられている。

3. イタリア、ナポリで使用されたスペインの生物兵器(1495年)

イタリア南部で戦っていたスペイン兵は生物兵器のようのなものを使用していた。彼らはハンセン病に感染した人の血液をワインに入れて、イタリア人に売ったのだ。何が卑劣かと言われれば、容姿が一変してしまう症状から、当時ハンセン病は神の呪いや罰と考えられていたことだろう。

この戦法は特に長期戦でなければ効果はなかった。ハンセン病の潜伏期間は3~5年と長く、数十年に及ぶ例もある。ハンセン病という烙印を押される以上には、兵士を消耗させる手段としては特に効果的なものではない。

2. フローニンゲン包囲戦(1672年)

オランダ侵略戦争で、ミュンスターの司祭だったクリストフ・ベルンハルト・ファン・ガレンは、ベラドンナを爆薬や焼夷弾に仕込んで使用した。ベラドンナは猛毒の多年草で、実に含まれているアルカロイドを吸収すると、重度のせん妄と幻覚が引き起こされる。

ファン・ガレンがベラドンナを戦争に使用したことで、ストラスブール協定(Strasbourg Agreement)という、背信的かつ冒涜的な毒兵器の使用を禁ずる初の国際条約が締結されるに至った。1925年にジュネーブ議定書が締結されるまでは、こうした兵器を禁止した条約としては唯一のものだった。

1. ピット砦包囲戦(1763年)

オハイオバレーで天然痘が大流行したのは、イギリスの開拓民が先住民たちを攻撃した結果だった。イギリスに砦を放棄するよう説得する目的で砦へ派遣された先住民の使者に、ある贈り物が送られる。それは天然痘の診療所からもたらされたものだった。

7月8日、アマースト将軍はこのように発言している。「インディアンの不満分子に天然痘を送り込むことは可能だろうか? こうなってはやらねばならない。あらゆる計略を駆使して、やつらを弱らせるのだ」。先住民のコミュニティでは天然痘が大流行。イギリス側の目論見は果たされた。

流行はピット砦にとどまらず、ショーニー族、チェロキー族、チカソー族、チョクトー族など、南東部一体に蔓延していった。この戦いで数千人が感染したと言われている。

via:10 Historical Biological And Chemical Attacks

☆昔からあったんや!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!