おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

![1_e75]()

最初の本物の動物寓話集、自然界の生き物を網羅したアンソロジーは、古代ギリシャの時代に現われた。もともとはよく知られている動物や植物(現実のものも架空のものも)を分類・紹介したもので、特に医療やほかの特別な使われ方をされていた。

しかし、中世にはこうした動物寓話集はとても人気が出て、その内容ははっきり宗教的、寓意的になってきた。奇跡を起こす力をもっていたり、贖罪や救済、復活のシンボルとして描かれた多くの生き物が掲載された。例えば、控えめなペリカンには、脇腹を貫き、その血を飲ませると、死んだ子どもをよみがえらせる力があると言われていた。(13世紀のフランスの学者による)

すべての動物寓話集に共通するのは、事実とフィクションが混在していることだ。現実にいる鳥や昆虫、植物や貴石のきちんとした本当の解説と一緒に、光を発する羽を産する魔法の鳥から、火傷するほど熱い糞を延々とまき散らす雄牛まで、おかしな伝説の動物たちも含まれている。

1. ボナコン![1_e75]()

ローマの博物学者、大プリニウスによると、ボナコンまたはボナススは、雄牛のような生き物で、古代パエオニア王国(現在のマケドニア)に棲み、馬のたてがみと、基本的に役に立たない後ろ向きに巻いた角を持っているという。自衛のためにはこの角を使うのではなく、灼熱の糞をまき散らす。背後90メートルにもわたって延々と脱糞し、その臭いはすさまじく、うっかり触れたものを焼き尽くすという。

2. Echeneis(コバンザメ)![2_e74]()

多くの動物寓話集の中で、その平らな頭で船底などにくっついて離れない小型の魚として描かれている。足があるとされているものもあるが、アリストレテスによると、これは間違いで、足のように見えるものはヒレだという。大プリニウスは、法廷での訴訟を妨害し、妊婦の流産を防ぐ力をもつとしている。

さらに、紀元前31年のアクティウムの戦いのとき、マルクス・アントニウスが敗北した原因にもなったという。プリニウスは大げさだったかもしれないが、この伝説の生き物は、実在のウナギのような海の生物、背中のヒレが平らな吸盤になっているコバンザメを根拠にしている。この吸盤で大きなサメなどの腹にくっつくことができるのだ。

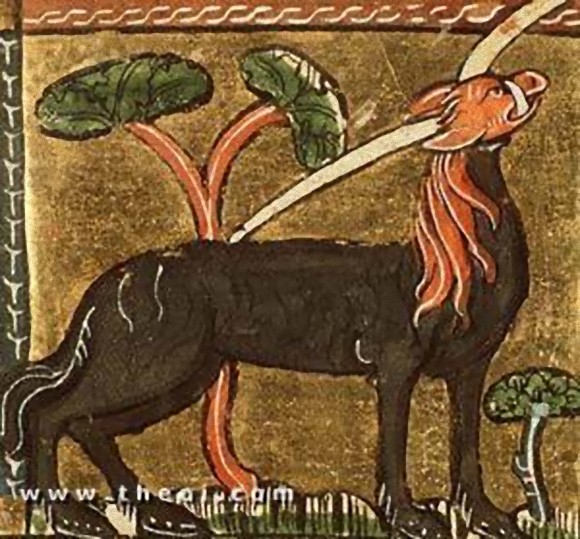

3. パランドルス![3_e72]()

牛ほどの大きさで、シカの頭と大きな枝分かれした角をもち、茶色の長い毛をした蹄をもつ生き物。エチオピアに棲む。まわりの環境に合わせて、毛の色を変えることができるという。

4. ヘルシニア![4_e58]()

南ドイツ、ライン川周辺のヘルシニアの森に棲むと言われる伝説の鳥。羽が光るため、夜、森の中を歩く人がランプ代わりにこの鳥もしくはその羽を利用するという。

5. スキタリス![5_e51]()

ウロコが玉虫色に輝くヘビ。見た者は驚いて立ち止まるので、その隙に捕えられて食われてしまうという。この輝くウロコはとても熱くなるので、皮膚が焼けてしまうのが難点だが、冬でも熱をもつので普通のヘビのように冬眠することはない。

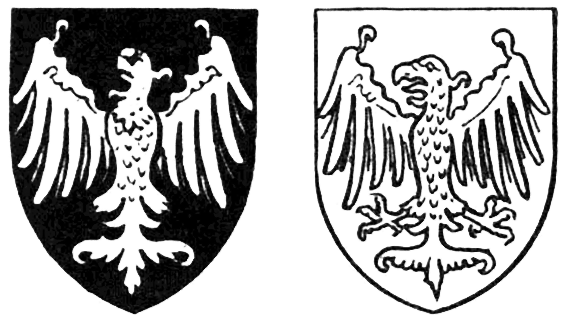

6. アレリオン![6_e4]()

紋章などによく使われる、鳥の王と言われる鳥。炎のような色をしていて、ワシよりも大きく、翼はカミソリのように鋭い。ある時期、一組のつがいしか生存しておらず、メスが60歳のときに卵をふたつ産んで、60日間温めて孵化させた。すると、親鳥はすぐに遠く海へ向かって飛び、溺れて死んだ。残された2羽のヒナたちは、成鳥になるまでほかの鳥に育てられた。

7. Cynocephalus(犬頭人)![7_e1]()

Cynocephalusは犬の頭の意味。エチオピアに棲む犬の顔をしたサルだという。イソップによると、彼らはいつも双子を出産し、母親は片方を愛し、片方は嫌う。愛情深い母親ではあるが、気をつけないと、抱きしめるときに子供を殺してしまうことがあるという。

8. カラドリオス![8_e28]()

純白の鳥で、王の宮殿で暮らしているという。病気を診断したり、治療したりする能力がある。カラドリウスが具合の悪い人を直視したら、その病人はいずれ回復する(カラドリウスが病気を引き受けて、太陽まで飛んで運び、そこで病気を焼き払ってしまう)。だが、カラドリウスが病人から目をそらせたら、その人は病で死ぬ運命にあるという。また、カラドリウスの糞は白内障に効くといわれている。

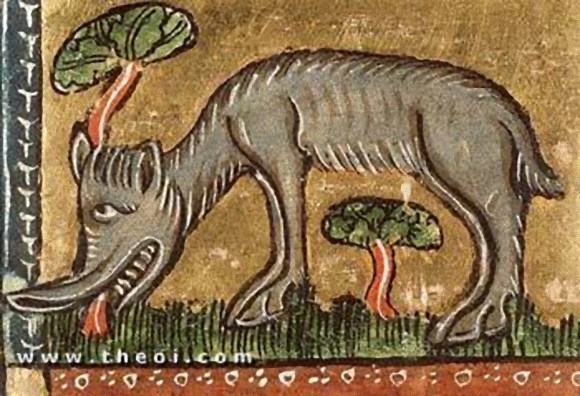

9. レオントフォーン![9_e28]()

その姿はイノシシのような哺乳類、あるいは小さな虫やヘビとも言われているが、共通して言われるのは、ライオンに対して致命的な毒をもつという。ライオンがこれを捕まえると、口ではなくツメで引き裂かれて即死するという。

12世紀の動物寓話集によると、一頭のライオンを退治するためには、まず一匹のレオントフォーンを捕まえて殺し、それを焼いて、灰を肉にまぶす。その肉をおとりとして置き、ライオンがそれを食べるとすぐに死ぬ。

10. ヤクルス![10_e0]()

別名、槍投げヘビ。木の上に棲む空飛ぶ毒ヘビで、獲物の上に落ちてきて殺す。あるいは空中をパチンコのつぶてのように飛んできて殺す。

<script src="http://karapaia.livedoor.biz/js/sp_karapaia_middle_300x250.js"></script>

11. コロコッタ![11_e21]()

コロコッタ、またはレウクロッタは、ハイエナとライオンの中間のような姿の伝説の生き物。ロバくらいの大きさで、馬の頭をもち、後ろ足はシカ。蹄をもち、耳から耳まで裂けた口をしている。プリニウスによると、顎にはずらりと骨が並んでいて、歯のようになっているが歯茎はないという。人間の声を真似る能力がある。

12. ノコギリエイ![12_e17]()

現存のノコギリエイの奇怪なノコギリのような顔とは違って、伝説のノコギリエイはその背中に沿ってノコギリの歯のようなとさかがついていて、それを使って船底を傷つけて沈没させ、乗組員を餌食にするとされた。獲物を狙わないときは、巨大なヒレ状の腕を使って、海を疾走し船と競争したりするという。しかし、速度を維持できるのは6キロから8キロで、また波間の下に潜ってしまう。

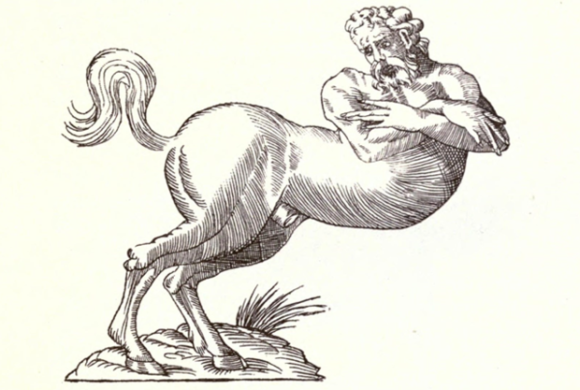

13. オノケンタウロス![13_e0]()

ケンタウロスが頭と胸は人間で、胴体と足が馬の生き物だとすれば、オノケンタウロスはほとんど同類の親戚だ。頭と胸は人間で、胴体と足はロバなのだ。

14. ヤーレ

![13_e13]()

エチオピア原産のヤーレは、プリニウスによると、カバくらいの大きさで、色は黒か茶褐色。ゾウの尾や、ふたつの渦巻き状の角をもち、皮膚はとても厚くて傷つけることができないという。オス同士が戦うときは、必要に応じて片方の角を前に、もう片方を後ろへ構えることができる。アフリカの水牛にヒントを得たものではないかと思われる。

15. ウェザー 英語でウェザーは去勢されたヒツジやヤギのことだが、中世の動物寓話集では、ほかより大きく強い特殊なヒツジのこと。ラテン語ではvervix。7世紀のスペインの学者、セヴィルのイシドールによると、ウェザーの頭は虫(ラテン語でvermis)に寄生されていて、この虫が痒みを引き起こすと、互いに頭をぶつけてこすり合うという。

16. アロカメルス![16_e0]()

ロバの頭とラクダの体をもつ生き物。17世紀のイギリスの作家エドワード・トプセルは、ラクダとラバの交配種だと信じていた。最初に見たリャマとアルパカの姿に基づいたものかもしれない。

17. カトブレパス![17_e8]()

エチオピアのカトブレパスは、動作の鈍い牛のような生き物で、頭が大きくてとても重いために、頭を上げることができない(catoblepasとは、ギリシア語で「うつむく者」の意)。その息のにおいをかいだり、充血した目を見ると、すぐに死んでしまうという。アフリカのヌーが起源ではないかと考えられている。

18. Cerastes(クサリヘビ)![10_e32]()

背骨がないかのように見えるほど、柔軟なヘビ。頭に2~4本のヒツジのような角を持っていて、それぞれ独立して動かすことができる。狩りをするときは、体を地中に埋めて、角だけ外に出し、獲物をおびき寄せるためにこれを動かす(レオナルド・ダ・ヴィンチによる)。おそらくこれは北アフリカのツノクサリヘビが起源と思われる。ラテン語名はcarastes cerastes。

19. ムスカリート![19_e7]()

野ウサギの体に、リスの尾、モグラの鼻、イタチの耳をもつ。木の根元に巣を作り、熱を発して木を根元から殺してしまう。

20. マンティコレ![20_e5]()

スフィンクスのように頭は人間、体は赤いライオン、サソリの針を持ち、声は笛のようで、櫛のような歯が3列並んでいる。lampagoは人間の頭に、トラの体、satyralは人間の頭にライオンの体に、レイヨウの角をもつ生き物。この3種は紋章のイメージとして人気で、よく中世の紋章に使われた。

☆一つも知らなんだ!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

最初の本物の動物寓話集、自然界の生き物を網羅したアンソロジーは、古代ギリシャの時代に現われた。もともとはよく知られている動物や植物(現実のものも架空のものも)を分類・紹介したもので、特に医療やほかの特別な使われ方をされていた。

しかし、中世にはこうした動物寓話集はとても人気が出て、その内容ははっきり宗教的、寓意的になってきた。奇跡を起こす力をもっていたり、贖罪や救済、復活のシンボルとして描かれた多くの生き物が掲載された。例えば、控えめなペリカンには、脇腹を貫き、その血を飲ませると、死んだ子どもをよみがえらせる力があると言われていた。(13世紀のフランスの学者による)

すべての動物寓話集に共通するのは、事実とフィクションが混在していることだ。現実にいる鳥や昆虫、植物や貴石のきちんとした本当の解説と一緒に、光を発する羽を産する魔法の鳥から、火傷するほど熱い糞を延々とまき散らす雄牛まで、おかしな伝説の動物たちも含まれている。

1. ボナコン

ローマの博物学者、大プリニウスによると、ボナコンまたはボナススは、雄牛のような生き物で、古代パエオニア王国(現在のマケドニア)に棲み、馬のたてがみと、基本的に役に立たない後ろ向きに巻いた角を持っているという。自衛のためにはこの角を使うのではなく、灼熱の糞をまき散らす。背後90メートルにもわたって延々と脱糞し、その臭いはすさまじく、うっかり触れたものを焼き尽くすという。

2. Echeneis(コバンザメ)

多くの動物寓話集の中で、その平らな頭で船底などにくっついて離れない小型の魚として描かれている。足があるとされているものもあるが、アリストレテスによると、これは間違いで、足のように見えるものはヒレだという。大プリニウスは、法廷での訴訟を妨害し、妊婦の流産を防ぐ力をもつとしている。

さらに、紀元前31年のアクティウムの戦いのとき、マルクス・アントニウスが敗北した原因にもなったという。プリニウスは大げさだったかもしれないが、この伝説の生き物は、実在のウナギのような海の生物、背中のヒレが平らな吸盤になっているコバンザメを根拠にしている。この吸盤で大きなサメなどの腹にくっつくことができるのだ。

3. パランドルス

牛ほどの大きさで、シカの頭と大きな枝分かれした角をもち、茶色の長い毛をした蹄をもつ生き物。エチオピアに棲む。まわりの環境に合わせて、毛の色を変えることができるという。

4. ヘルシニア

南ドイツ、ライン川周辺のヘルシニアの森に棲むと言われる伝説の鳥。羽が光るため、夜、森の中を歩く人がランプ代わりにこの鳥もしくはその羽を利用するという。

5. スキタリス

ウロコが玉虫色に輝くヘビ。見た者は驚いて立ち止まるので、その隙に捕えられて食われてしまうという。この輝くウロコはとても熱くなるので、皮膚が焼けてしまうのが難点だが、冬でも熱をもつので普通のヘビのように冬眠することはない。

6. アレリオン

紋章などによく使われる、鳥の王と言われる鳥。炎のような色をしていて、ワシよりも大きく、翼はカミソリのように鋭い。ある時期、一組のつがいしか生存しておらず、メスが60歳のときに卵をふたつ産んで、60日間温めて孵化させた。すると、親鳥はすぐに遠く海へ向かって飛び、溺れて死んだ。残された2羽のヒナたちは、成鳥になるまでほかの鳥に育てられた。

7. Cynocephalus(犬頭人)

Cynocephalusは犬の頭の意味。エチオピアに棲む犬の顔をしたサルだという。イソップによると、彼らはいつも双子を出産し、母親は片方を愛し、片方は嫌う。愛情深い母親ではあるが、気をつけないと、抱きしめるときに子供を殺してしまうことがあるという。

8. カラドリオス

純白の鳥で、王の宮殿で暮らしているという。病気を診断したり、治療したりする能力がある。カラドリウスが具合の悪い人を直視したら、その病人はいずれ回復する(カラドリウスが病気を引き受けて、太陽まで飛んで運び、そこで病気を焼き払ってしまう)。だが、カラドリウスが病人から目をそらせたら、その人は病で死ぬ運命にあるという。また、カラドリウスの糞は白内障に効くといわれている。

9. レオントフォーン

その姿はイノシシのような哺乳類、あるいは小さな虫やヘビとも言われているが、共通して言われるのは、ライオンに対して致命的な毒をもつという。ライオンがこれを捕まえると、口ではなくツメで引き裂かれて即死するという。

12世紀の動物寓話集によると、一頭のライオンを退治するためには、まず一匹のレオントフォーンを捕まえて殺し、それを焼いて、灰を肉にまぶす。その肉をおとりとして置き、ライオンがそれを食べるとすぐに死ぬ。

10. ヤクルス

別名、槍投げヘビ。木の上に棲む空飛ぶ毒ヘビで、獲物の上に落ちてきて殺す。あるいは空中をパチンコのつぶてのように飛んできて殺す。

<script src="http://karapaia.livedoor.biz/js/sp_karapaia_middle_300x250.js"></script>

11. コロコッタ

コロコッタ、またはレウクロッタは、ハイエナとライオンの中間のような姿の伝説の生き物。ロバくらいの大きさで、馬の頭をもち、後ろ足はシカ。蹄をもち、耳から耳まで裂けた口をしている。プリニウスによると、顎にはずらりと骨が並んでいて、歯のようになっているが歯茎はないという。人間の声を真似る能力がある。

12. ノコギリエイ

現存のノコギリエイの奇怪なノコギリのような顔とは違って、伝説のノコギリエイはその背中に沿ってノコギリの歯のようなとさかがついていて、それを使って船底を傷つけて沈没させ、乗組員を餌食にするとされた。獲物を狙わないときは、巨大なヒレ状の腕を使って、海を疾走し船と競争したりするという。しかし、速度を維持できるのは6キロから8キロで、また波間の下に潜ってしまう。

13. オノケンタウロス

ケンタウロスが頭と胸は人間で、胴体と足が馬の生き物だとすれば、オノケンタウロスはほとんど同類の親戚だ。頭と胸は人間で、胴体と足はロバなのだ。

14. ヤーレ

エチオピア原産のヤーレは、プリニウスによると、カバくらいの大きさで、色は黒か茶褐色。ゾウの尾や、ふたつの渦巻き状の角をもち、皮膚はとても厚くて傷つけることができないという。オス同士が戦うときは、必要に応じて片方の角を前に、もう片方を後ろへ構えることができる。アフリカの水牛にヒントを得たものではないかと思われる。

15. ウェザー 英語でウェザーは去勢されたヒツジやヤギのことだが、中世の動物寓話集では、ほかより大きく強い特殊なヒツジのこと。ラテン語ではvervix。7世紀のスペインの学者、セヴィルのイシドールによると、ウェザーの頭は虫(ラテン語でvermis)に寄生されていて、この虫が痒みを引き起こすと、互いに頭をぶつけてこすり合うという。

16. アロカメルス

ロバの頭とラクダの体をもつ生き物。17世紀のイギリスの作家エドワード・トプセルは、ラクダとラバの交配種だと信じていた。最初に見たリャマとアルパカの姿に基づいたものかもしれない。

17. カトブレパス

エチオピアのカトブレパスは、動作の鈍い牛のような生き物で、頭が大きくてとても重いために、頭を上げることができない(catoblepasとは、ギリシア語で「うつむく者」の意)。その息のにおいをかいだり、充血した目を見ると、すぐに死んでしまうという。アフリカのヌーが起源ではないかと考えられている。

18. Cerastes(クサリヘビ)

背骨がないかのように見えるほど、柔軟なヘビ。頭に2~4本のヒツジのような角を持っていて、それぞれ独立して動かすことができる。狩りをするときは、体を地中に埋めて、角だけ外に出し、獲物をおびき寄せるためにこれを動かす(レオナルド・ダ・ヴィンチによる)。おそらくこれは北アフリカのツノクサリヘビが起源と思われる。ラテン語名はcarastes cerastes。

19. ムスカリート

野ウサギの体に、リスの尾、モグラの鼻、イタチの耳をもつ。木の根元に巣を作り、熱を発して木を根元から殺してしまう。

20. マンティコレ

スフィンクスのように頭は人間、体は赤いライオン、サソリの針を持ち、声は笛のようで、櫛のような歯が3列並んでいる。lampagoは人間の頭に、トラの体、satyralは人間の頭にライオンの体に、レイヨウの角をもつ生き物。この3種は紋章のイメージとして人気で、よく中世の紋章に使われた。

☆一つも知らなんだ!

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!